Ansichten

vom Aufbau der Salzburger Universitätskirche

(In: Von Österreichischer Kunst. Ritter Verlag, Klagenfurt

1981, S.105-112)

(Abbildungen in Arbeit)

Der

herausragenden Bedeutung der Salzburger Universitätskirche und

ihrer einmaligen Erscheinung hat man manchmal mit ohnmächtigen

Metaphern zu begegnen versucht: „Wann solche Bau-Art sollt ein

Teutscher Greis erblicken, Er wußt nicht, wo er wär? er

thät darob erschrikken", hieß es schon 1701, während

der Bauzeit.(1) „Verweilt man nachts

vor der Kollegienkirche, so kann der Eindruck entstehen, irgendein

Urwelttier setze sich stampfend in Bewegung.“ (2)

Manche Architekturgeschichte erwähnt das Meisterwerk nicht einmal

oder streift es nur nebenbei. Der oft erwähnte Grund dafür

liegt in der Sonderstellung des Baues, der sich aus historischen Vorbildern

nicht ableiten läßt, auch wenn es vor allem für die

Entfaltung des Grundrisses mannigfache Anregungen aufzuzeigen gab.

So ist das, was wir heute über die Kollegienkirche (3)wissen,

mehr als sonst monographischer Natur, sodaß Querverbindungen,

Analogien, Ableitungen hinter der Beschreibung des heutigen Baues

und dessen sorgfältig ausgebreiteten Planungsphasen zurücktreten.

Im systematischen Studium von Grundriß, Aufriß, Innenraum,

Doppelturmfassade, Choranbau, Kuppel und städtebaulicher Anordnung

ist eine besondere Eigenschaft untergegangen: der Aufbau.

Eine erste Annäherung mag die bildlich dokumentierte Rezeptionsgeschichte

der Alten Ansichten erlauben. Die hier sichtbar werdenden Schwierigkeiten

liegen vor allem in zwei Momenten: einerseits in der Beziehung von

Fassade und Baukörper, andererseits in den Größenverhältnissen.

Johann Friedrich Probst (Fuhrmann, Taf. 28) (4)

gibt die Fassade frontal wieder und zeigt den als Basilika interpretierten

Baukörper aus der Perspektive seitlich herausgeklappt. Dieses

Hilfsmittel wird immer wieder eingesetzt (vgl. Fuhrmann, T. 29, 41).

Wenn Jakob Strucker Anfang des 19. Jahrhunderts ,Salzburg gegen Süden'

(Fuhrmann, T. 64) skizziert, erscheint ihm die Kollegienkirche überhaupt

als orientalischer Zentralbau. Diese Tendenz ist immer da bemerkbar,

wo die Größenverhältnisse schwanken. So bei A. F.

H. Naumann (Fuhrmann, T. 44), der den Teil zwischen Giebel und Kuppel

auf ein Minimum reduziert und die Kuppel dadurch drückt, daß

er Ochsenaugen anstelle der hohen Rundbogenfenster erfindet. Doch

kann auch der entgegengesetzte Fall eintreten, daß die Baumassen

so übertrieben werden, daß der sonst überlegene Dom

dagegen zurückbleibt, wie bei Johann Jakob Strüdts Ansicht

um 1807 (Fuhrmann, T. 62). Dabei mißversteht er zugleich die

Fassade, indem er das Dach anstelle des Giebels nach vorne zieht.

Umgekehrt läßt W. F. Schlotterbeck (um 1805) die Kollegienkirche

im Vergleich zum Dom in der Dächerlandschaft versinken (Fuhrmann,

T. 58, vgl. T. 92).

Dom und Fischer-Kirchen

Jakob Alt hat etwas später diesen Fehler korrigiert (Fuhrmann,

T. 76). Aber von Südosten her wird der Unterschied zum Dom, dessen

drei Chorkonchen in diese Richtung steil aufragen, nicht deutlich.

Sogar die topographisch genaue Sicht Hubert Sattlers von Nordwesten,

die das Herausragen des Baukörpers der Kollegienkirche wiedergibt,

nimmt eine ähnliche Lösung für den Dom an (Fuhrmann,T.91).

Aber dessen Mittelschiff erhebt sich nur wenig über die Pultdächer

der Kapellen heraus und wird durch Ochsenaugen belichtet. Beim Dom

ist die Marmorfassade unabhängig vor den Nagelfluh-Bau geblendet;

die Dächer schneiden an der Rückseite willkürlich ein,

die Chorlösung setzt einen neuen Akzent, auch wenn im unteren

Teil die Fensterordnung weitergeführt wird.

Alle diese Bestimmungen treffen für die Kollegienkirche nicht

zu. Sowohl das Verhältnis von Fassade zum Baukörper wie

das von unten nach oben unterscheiden sich davon grundsätzlich.

Während beim Dom der eigentliche Baukörper als Verbindung

zwischen Fassade und Chor mit Kuppel fungiert, liegt bei der Kollegienkirche

der Akzent nicht in deren Tiefenerstreckung, sondern in einer von

der Polarität Fassade Chor gerahmten Höhendimension, die

analog für den Innenraum immer betont worden ist. Über der

Dachzone der Stadtlandschaft liegt, von einem Kranzgesims abgesetzt,

ein eigener gegliederter Bau, gewissermaßen eine in die Ferne

wirkende Kirche. Die historischen Vergleichsmöglichkeiten erweisen

sich aus dieser Sicht nur als bedingt gültige Anrequngen. Die

Idee eines AUFBAUES hat sich bei Fischer von Erlach selbst herausgebildet.

Die konkav

einschwingende Dreifaltigkeitskirche bildet den Mittelrisalit einer

Gesamtanlage, die sich in den Fassaden des Priesterhauses und Virgilanums

nach den Seiten erstreckt. Dieser Eindruck entsteht durch die überraschende

Wahl eines gemeinsamen Erdgeschosses, das in seiner durch gehenden

Nutung als sockelartig zu verstehen ist. Wichtig daran ist, daß

diese Gestaltung bei durchgehend gleichen Fensterrahmungen die um

eine Achse hervorspringenden Turmbasen einschließen. Der auf

dem Porträt des Erzbischofs Johann Ernst Graf Thun (Fuhrmann,

T. 25) wiedergegebene erste Entwurf sieht eine diesen Eindruck verstärkende

Rustizierung vor. Die wesentlich höhere Kuppel und die Turmhelme

strecken die vertikale Ausdehnung und lassen den Eindruck einer aufgesetzten

Fassade entstehen. Erst das Hauptgeschoß unterscheidet sich

in der Ausbildung einer Kirchenfassade von den profanen Seiten. Die

Pilaster in den Ecken werden ohne Rücksicht abgeschnitten - ein

dem ,Sockel' entsprechender Gliederungsverlauf war hier nicht vorgesehen.

Darüber, die gesamte Front überragend, finden sich die Turmabschlüsse

und dahinter die Kuppel als im Grunde unabhängiges Motiv.

Die konkav

einschwingende Dreifaltigkeitskirche bildet den Mittelrisalit einer

Gesamtanlage, die sich in den Fassaden des Priesterhauses und Virgilanums

nach den Seiten erstreckt. Dieser Eindruck entsteht durch die überraschende

Wahl eines gemeinsamen Erdgeschosses, das in seiner durch gehenden

Nutung als sockelartig zu verstehen ist. Wichtig daran ist, daß

diese Gestaltung bei durchgehend gleichen Fensterrahmungen die um

eine Achse hervorspringenden Turmbasen einschließen. Der auf

dem Porträt des Erzbischofs Johann Ernst Graf Thun (Fuhrmann,

T. 25) wiedergegebene erste Entwurf sieht eine diesen Eindruck verstärkende

Rustizierung vor. Die wesentlich höhere Kuppel und die Turmhelme

strecken die vertikale Ausdehnung und lassen den Eindruck einer aufgesetzten

Fassade entstehen. Erst das Hauptgeschoß unterscheidet sich

in der Ausbildung einer Kirchenfassade von den profanen Seiten. Die

Pilaster in den Ecken werden ohne Rücksicht abgeschnitten - ein

dem ,Sockel' entsprechender Gliederungsverlauf war hier nicht vorgesehen.

Darüber, die gesamte Front überragend, finden sich die Turmabschlüsse

und dahinter die Kuppel als im Grunde unabhängiges Motiv.

Auf dem Stich Erzbischof Graf Thuns mit seinen Stiftungen ist zu sehen,

daß auch an der Johannesspitalskirche ursprünglich eine

Kuppel geplant war. In der kurzen Spanne  bis

zur Einweihung hat sich ein entscheidender Wandel vollzogen. Fischer

wählt das neue Motiv eines selbständigen AUFBAUES als auf

Fernsicht bedachte, in sich verstehbare Kirche. Wie radikal dieser

Gedanke war, wird wieder in Alten Ansichten an Mißverständnissen

deutlich. Meist wird der AUFBAU als unabhängiger Kirchenbau hinter

dem Spital aufgefaßt (Fuhrmann, T. 28, 41, 46). Wie ungewöhnlich

dieser Versuch ist, geht aus den Reaktionen der Kunsthistoriker hervor.

Dreger begründet das Zurückspringen des ,Oberteils' der

Fassade durch eine Planungsänderung, als ob dieser Teil vor dem

unteren gebaut worden wäre. Er übersieht, daß hier

ein eigener Baukörper, außer dem Giebel und den Türmen,

hinter einer Balustrade steht. Sedlmayr könnte die Fassade „im

Werk Fischers leichter entbehren“ und spricht hier dem Meister

die ,Gestaltungskraft' ab, ohne auch nur den AUFBAU einer Erwähnung

wert zu finden. (6) Ebhardt spricht

von einem ,zurücktretenden Aufbau', aber "zusammen mit den

Türmen ... wirkt er wie eine aufgesetzte Attika, die in keiner

sehr organischen Verbindung zu den unteren Teilen steht ..., so daß

der alles in allem nicht sehr lebendige Organismus weniger durchkomponiert

als vielmehr zusammengestückt scheint". (7)

Qualität hat diese Kirche nur dann, wenn man nicht darangeht,

den Bau als eine Fassade zu verstehen - nicht Fischer, sondern der

Interpret „stückt ohne Gestaltungskraft zusammen“.

bis

zur Einweihung hat sich ein entscheidender Wandel vollzogen. Fischer

wählt das neue Motiv eines selbständigen AUFBAUES als auf

Fernsicht bedachte, in sich verstehbare Kirche. Wie radikal dieser

Gedanke war, wird wieder in Alten Ansichten an Mißverständnissen

deutlich. Meist wird der AUFBAU als unabhängiger Kirchenbau hinter

dem Spital aufgefaßt (Fuhrmann, T. 28, 41, 46). Wie ungewöhnlich

dieser Versuch ist, geht aus den Reaktionen der Kunsthistoriker hervor.

Dreger begründet das Zurückspringen des ,Oberteils' der

Fassade durch eine Planungsänderung, als ob dieser Teil vor dem

unteren gebaut worden wäre. Er übersieht, daß hier

ein eigener Baukörper, außer dem Giebel und den Türmen,

hinter einer Balustrade steht. Sedlmayr könnte die Fassade „im

Werk Fischers leichter entbehren“ und spricht hier dem Meister

die ,Gestaltungskraft' ab, ohne auch nur den AUFBAU einer Erwähnung

wert zu finden. (6) Ebhardt spricht

von einem ,zurücktretenden Aufbau', aber "zusammen mit den

Türmen ... wirkt er wie eine aufgesetzte Attika, die in keiner

sehr organischen Verbindung zu den unteren Teilen steht ..., so daß

der alles in allem nicht sehr lebendige Organismus weniger durchkomponiert

als vielmehr zusammengestückt scheint". (7)

Qualität hat diese Kirche nur dann, wenn man nicht darangeht,

den Bau als eine Fassade zu verstehen - nicht Fischer, sondern der

Interpret „stückt ohne Gestaltungskraft zusammen“.

Im Gegensatz zur Dreifaltigkeitskirche entspricht nicht nur das erste

Geschoß den seitlichen Trakten. In der Anlage ist die gesamte

Fassadenhöhe wie ein Mittelrisalit durch eine Kolossalordnung

zusammengefaßt. Diese zweigeschossige Fassade nimmt gewissermaßen

die profane Basis für die darüberliegende Kirche ein.

Die Forschung hat auf die ähnliche Lösung der Fassade des

Oratoriums Sanctae Crucis bei S. Giovanni in Laterano hingewiesen,

was umso näher lag, als dort ebenfalls eine Johanneskirche zugleich

dem Salvator geweiht war. Die beiden Türme aus dem 14. Jahrhundert

erscheinen hinter der manieristischen Kolonnaden-Vorhalle. Doch setzt

Fischer die Erinnerung plastisch durch die Errichtung eines AUFBAUES,

der in Rom völlig fehlt, um. Auch auf der Rückseite im Nordwesten

wird durch ein umlaufendes Kranzgesims die Allusion des AUFBAUES beibehalten.

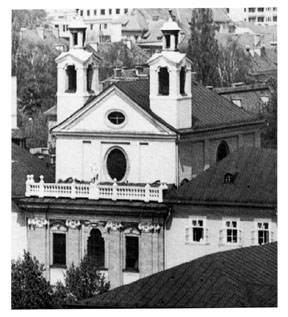

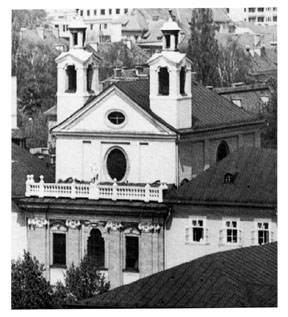

Zur gleichen

Zeit entstand die Kirche des Klosters der Ursulinen, deren auf eine

andere städtebauliche Situation modifizierte Anlage von den gleichen

Prinzipien getragen ist. Auch hier sitzt auf der immer wieder, zuletzt

von Neuhardt (8) als ,palastartig' bezeichneten,

jedenfalls profan wirkenden Kolossalordnung der Fassade, von einem

Kranzgesims abgeboben, ein AUFBAU. Da die anschließenden Klosterbauten

aber nicht wie in der Spitalsanlage in derselben Flucht liegen, verbinden

die zurückversetzten Türme einerseits die Fassade der Kirche

mit den mehrgeschossigen Klostertrakten, andererseits den Baukörper

mit dem AUFBAU. Über dem Kranzgesims entspricht der untere Teil

der Türme dem über den Dächern liegenden, von der Stadt

(auch in alten Ansichten) als eigene Kirche sichtbaren Baukörper,

während der obere Teil auf diesen Basen als die Türme des

AUFBAUES aufzufassen ist.

Zur gleichen

Zeit entstand die Kirche des Klosters der Ursulinen, deren auf eine

andere städtebauliche Situation modifizierte Anlage von den gleichen

Prinzipien getragen ist. Auch hier sitzt auf der immer wieder, zuletzt

von Neuhardt (8) als ,palastartig' bezeichneten,

jedenfalls profan wirkenden Kolossalordnung der Fassade, von einem

Kranzgesims abgeboben, ein AUFBAU. Da die anschließenden Klosterbauten

aber nicht wie in der Spitalsanlage in derselben Flucht liegen, verbinden

die zurückversetzten Türme einerseits die Fassade der Kirche

mit den mehrgeschossigen Klostertrakten, andererseits den Baukörper

mit dem AUFBAU. Über dem Kranzgesims entspricht der untere Teil

der Türme dem über den Dächern liegenden, von der Stadt

(auch in alten Ansichten) als eigene Kirche sichtbaren Baukörper,

während der obere Teil auf diesen Basen als die Türme des

AUFBAUES aufzufassen ist.

Mag das wichtigste Motiv für Fischer auch die Durchlichtung des

Innenraumes gewesen sein, so war es doch nicht zwingend, die AUFBAUTEN

so prägnant als autonome Gebilde auszuarbeiten. Die Idee ist

unabhängig von seinem sonstigen Werk entstanden.

Aufbauten im Frühwerk Fischers v. Erlach

Das genetisch aus Vorbildern nicht ableitbare Prinzip des AUFBAUES

der Salzburger Kirchen Fischers wird durch einen Blick auf seine frühen

Entwürfe erhellt. (9) Der zentrierte

AUFBAU wird als eine Konstante im Frühwerk sichtbar: Am Entwurf

für ein ,grosses Landgebäude' (,Bergschloss') haben „die

beiden ovalen Stallgebäude ... ungegliederte Aufsätze, die

sich mit den Bauten nicht verbinden. Die kleinen Aufbauten  darüber

wirken wie nachträglich hinzugefügt";(10)

im ,Lustgebäude' der Historischen Architektur „ist

von Engelhartstetten der Dachaufbau" beibehalten;(11)

„ Dieser steht auf einem von rechteckigen Öffnungen durchbrochenen

Sockel, also abgehoben von dem übrigen Gebäude"; „Der

ganze Dachaufbau steht auf einem ... Sockel, beinahe so schwebend

wie der Aufbau über der Triumphpforte der fremden Niederleger"

;(12) am ,Mailänder

Lustgebäude' ist „ der Aufsatz aus einer Art Mezzanin -

wie im Lustgebäude der H. A. - zu einem echten Stockwerk mit

großen Bogenöffnungen - wie im Hauptstock darunter- geworden.

Sein Mittelsaal umhüllt nicht mehr die Kuppel; nun ist der ganze

Aufsatz ein rein ideales, hypertrales und durchsichtiges Gebilde geworden,

das noch ein wenig lastend, ein wenig eingesunken und doch zauberhaft

über der Mitte des Gebäudes steht .. . "; (13)

„ über der Mitte ,des Augarten-Schlößchens' stand

... ein Dachaufbau mit Flügeln über querovalen Öffnungen".(14)

Sedlmayr bezeichnet diese kontinuierliche Folge als die „ Linie:

Engelhartstetten - Mailänder Lustgebäude - Lustgartengebäudeder

H. A.", von der „das,Gartengebäude' (der H. A.) in

eine andere Richtung" ausbiegt.(15)

Bei diesem ,Gartengebäude' fehlt der Dachaufbau, weil der zentrale

Teil selbst und nicht erste durch eine ,Krone' erhöht ist, womit

er an die ,Lustgebäude' des Grafen Strattmann in Neuwaldegg und

des Grafen Schlick (?) in der Josefstadt anknüpft.

darüber

wirken wie nachträglich hinzugefügt";(10)

im ,Lustgebäude' der Historischen Architektur „ist

von Engelhartstetten der Dachaufbau" beibehalten;(11)

„ Dieser steht auf einem von rechteckigen Öffnungen durchbrochenen

Sockel, also abgehoben von dem übrigen Gebäude"; „Der

ganze Dachaufbau steht auf einem ... Sockel, beinahe so schwebend

wie der Aufbau über der Triumphpforte der fremden Niederleger"

;(12) am ,Mailänder

Lustgebäude' ist „ der Aufsatz aus einer Art Mezzanin -

wie im Lustgebäude der H. A. - zu einem echten Stockwerk mit

großen Bogenöffnungen - wie im Hauptstock darunter- geworden.

Sein Mittelsaal umhüllt nicht mehr die Kuppel; nun ist der ganze

Aufsatz ein rein ideales, hypertrales und durchsichtiges Gebilde geworden,

das noch ein wenig lastend, ein wenig eingesunken und doch zauberhaft

über der Mitte des Gebäudes steht .. . "; (13)

„ über der Mitte ,des Augarten-Schlößchens' stand

... ein Dachaufbau mit Flügeln über querovalen Öffnungen".(14)

Sedlmayr bezeichnet diese kontinuierliche Folge als die „ Linie:

Engelhartstetten - Mailänder Lustgebäude - Lustgartengebäudeder

H. A.", von der „das,Gartengebäude' (der H. A.) in

eine andere Richtung" ausbiegt.(15)

Bei diesem ,Gartengebäude' fehlt der Dachaufbau, weil der zentrale

Teil selbst und nicht erste durch eine ,Krone' erhöht ist, womit

er an die ,Lustgebäude' des Grafen Strattmann in Neuwaldegg und

des Grafen Schlick (?) in der Josefstadt anknüpft.

Wie sehr Fischer dazu tendiert, die Aufbauten als etwas eigenes zu

betrachten, zeigt sich an zwei Entwürfen für Gartenhäuser,

wo sie nur mit einigen Linien angedeutet sind.(16)

Das ,Herabschweben' wird schon früh anschaulich: „Sein erster

großer Wurf ... der Ahnensaal des Geschlechts der Althan in

Schloß Frain ..., der wie eine Fata Morgana ... herabgeschwebt

zu sein scheint ...".(17) Schließlich

läBt sich „die Krönung des Mittelteils durch einen

durchsichtigen Aufsatz" (18)auch

für Schloß Schönbrunn anführen.

Aufgrund der topographischen Situation Salzburgs und der jeweiligen

Bauaufgabe war Fischer gezwungen, die Kirchen hochzuziehen, sollten

sie sich in ihrer Umgebung behaupten. Diese Bedingung traf sich mit

seinem, in zahlreichen Entwürfen für profane Gebäude

geübten Prinzip des AUFBAUES, indem er die Kuppelvorstellung

durch dieses ersetzte (Johannesspitals- und Ursulinenkirche) oder

mit ihm verband (Kollegienkirche).

Begrenzte Auswirkungen der Kollegienkirche

Während

sich die Dreifaltigkeits-, die Ursulinen- und die Johannesspitalskirche

innerhalb von angrenzenden Bauten zu behaupten hatten, steht die Kollegienkirche

nahezu frei. Sie entfaltet in den Umraum der z. T. engen Plätze

und Straßen von innen heraus ihre kräftige Plastizität,

indem die vertraute Kolossal-Pilaster-Ordnung sich herauswölbt.

Der AUFBAU ist wieder zweigeteilt, wobei der Giebel durch mehrfache

Schichtung von der Grundfläche über die Voluten bis zur

Wappenkartusche das dabinterliegende Baugeschehen anspielt, wie der

,Oberbau des Kirchenkörpers' (19)

ja auch, ohne Verbindung mit den Türmen, aufsitzend von der Fassade

nach hinten führt. Wie bei der Johannesspitals- und der Ursulinenkirche

,steht' der AUFBAU ebenso bei der Kollegienkirche auf einem das Ganze

umgürtenden, ausladenden Kranzgesims. Gerade die durch den dynamischen

Charakter begründete Tatsache, daß es „unmöglich

ist, von einer ,Fassade', einer ,Stirnseite' oder einer ,Front' zu

sprechen ", (20) sollte die Auswirkungen

auf die immer wieder genannten süddeutschen Benediktinerklöster

Während

sich die Dreifaltigkeits-, die Ursulinen- und die Johannesspitalskirche

innerhalb von angrenzenden Bauten zu behaupten hatten, steht die Kollegienkirche

nahezu frei. Sie entfaltet in den Umraum der z. T. engen Plätze

und Straßen von innen heraus ihre kräftige Plastizität,

indem die vertraute Kolossal-Pilaster-Ordnung sich herauswölbt.

Der AUFBAU ist wieder zweigeteilt, wobei der Giebel durch mehrfache

Schichtung von der Grundfläche über die Voluten bis zur

Wappenkartusche das dabinterliegende Baugeschehen anspielt, wie der

,Oberbau des Kirchenkörpers' (19)

ja auch, ohne Verbindung mit den Türmen, aufsitzend von der Fassade

nach hinten führt. Wie bei der Johannesspitals- und der Ursulinenkirche

,steht' der AUFBAU ebenso bei der Kollegienkirche auf einem das Ganze

umgürtenden, ausladenden Kranzgesims. Gerade die durch den dynamischen

Charakter begründete Tatsache, daß es „unmöglich

ist, von einer ,Fassade', einer ,Stirnseite' oder einer ,Front' zu

sprechen ", (20) sollte die Auswirkungen

auf die immer wieder genannten süddeutschen Benediktinerklöster

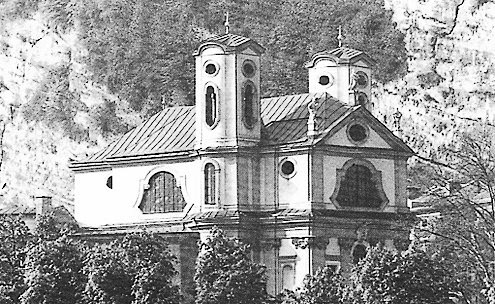

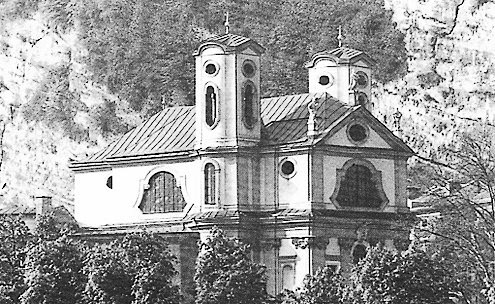

Weingarten

(1715), Ottobeuren (ab 1737, Abb. links) und Einsiedeln/Schweiz (1719)

als lehrreiche Mißverständnisse klarstellen, die die einmalige

Anlage der Kollegienkirche umso deutlicher macht. Die schwer begreifbare

Architektur-Auffassung Fischers in Salzburg konnte nur buchstäblich

an der Ober- bzw. Vorderfläche wirken.

Weingarten

(1715), Ottobeuren (ab 1737, Abb. links) und Einsiedeln/Schweiz (1719)

als lehrreiche Mißverständnisse klarstellen, die die einmalige

Anlage der Kollegienkirche umso deutlicher macht. Die schwer begreifbare

Architektur-Auffassung Fischers in Salzburg konnte nur buchstäblich

an der Ober- bzw. Vorderfläche wirken.

Der entscheidende Unterschied zu den genannten Beispielen liegt in

der Verlequng der Kolossalordnung in die Obergeschosse. Dadurch wird

das Kranzgesims in die Dachzone über die drei Fassadengeschosse

gehoben. Die Giebelfelder sind wieder traditionelle, flache Bekrönungen,

die nur in seitlichen sphärischen Segmenten zurückschwingen.

Eine Durchbrechung der Fassade im dritten Stock zwischen den Türmen

und der gewölbten Mitte ist dadurch nicht mehr möglich.

Die Fassaden liegen daher wie gewohnt als geschlossene Fronten vor

den Baukörpern. Bezeichnend ist, daß ein Entwurf für

Ottobeuren, der das Vorbild der Kollegienkirche getreuer übernommen

hätte, nicht ausgeführt worden ist.

Die Baukörper

der drei Klosterkirchen liegen unabhängig hinter den Fassaden

und erlauben keine AUFBAU-Ordnung. Unterstrichen wird das durch die

Verblockung der behelmten Türme, denen jede Gestaltung im Sinne

Fischers mangelt.

Die Baukörper

der drei Klosterkirchen liegen unabhängig hinter den Fassaden

und erlauben keine AUFBAU-Ordnung. Unterstrichen wird das durch die

Verblockung der behelmten Türme, denen jede Gestaltung im Sinne

Fischers mangelt.

Die „zahlreichen Krönungen der Türme, deren Sinn es

ist, ,Bewegung nach allen Richtungen auszudrücken' (Alois Riegl)

(21) sind bei der Kollegienkirche nicht

nur gegen den Himmel durch die nach- oben schwingenden Bogenbalustraden

offen, sondern verbinden die vier Seiten auch durch die in den Diagonalen

angeordneten, auf Voluten stehenden Postamente mit den Skulpturen.

Die auch auf dem Giebel befindlichen Steinkugeln unterstreichen die

allseitige Ausrichtung. Das Motiv der stehenden Ochsenaugen, das es

nur am AUFBAU - an der Fassade, an der Kuppel, am Chor und in erweiterter

Form an den Seiten - gibt, bindet die auseinanderliegenden Komponenten

assoziativ zusammen.

Eine analoge Funktion nimmt das Queroval in der Ursulinenkirche wahr,

das jeweils im oberen Teil der Türme, der Fassade und an den

Seiten erscheint. Die im Gegensatz zur Kollegienkirche nicht allseitig

offene Ausrichtung der Bauanlage erfährt einen Akzent durch die

Abdachung der Türme, die gegen die Schmalseiten der Fassade und

des Chores als Dreiecksgiebel, dagegen in den Längsseiten als

Segmentbögen erscheinen; die parallel dem Längsbau entsprechenden

Turmseiten sind darüber hinaus vorgewölbt und auch in den

unteren Geschossen durchlichtet. Die breiten Lyra-Fenster an allen

Seiten öffnen den AUFBAU und fassen ihn zugleich zusammen. Eine

derartige Differenzierung ist den süddeutschen Vergleichsbeispielen

fremd, ja sie wirken dagegen plump und massiv.

Die von Sedlmayr angeführten Schwierigkeiten beim Betrachten

der Schauseite der Karlskirche sind auch bei der Kollegienkirche zu

beachten. „Ihr Sehen ist von der weithin wirkenden Tendenz des

19. Jahrhunderts erfaBt worden, alles - im räumlichen wie im

geistigen Sinn - flacher zu sehen als die Meister des Barocks, flacher

und stückhafter ... Wer im Sehen die ,Fassade' in die Fläche

plättet, der kann nie zu einer vollen Anschauung des Werkes kommen

... Denn diese ,Schauseite' ist eben keine ,Fassade' in dem Sinne

wie die vieler römischer Barockkirchen, die wirklich nicht mehr

sind als ein architektonisches Relief .. " (22)

Anstelle der anschließenden profanen Trakte der anderen Salzburger

Fischer-Kirchen tritt bei der Kollegienkirche eine äußere

Enge, der gegenüber sich die Fassade plastisch behauptet. Die

Kolossalordnung übernimmt dadurch eine ambivalente gelenkhafte

Rolle. Sie ist zugleich Unterbau für das Oben wie eine Antwort

auf den profanen Umraum. Diese Würdeform bildet nicht die Mitte

einer Architekturflucht, sondern muß sich eigenständig

durchsetzen, ohne genügend Distanz einer fernsichtigen Betrachtung

vorzufinden. Gleichzeitig antwortet sie dem Chor, wodurch ein tragfähiges

Gefüge entsteht, auf dem der zweigeschossige Giebelteil (mit

einem Giebel im Giebel) sich ohne Behinderung durch die Türme

nach den Seiten zu einer hohen Region einer ,Oberkirche' zusammenschließt.

Das AUFBAU-Konzept ist in allen Planungsphasen - in den Anfängen

sogar stärker - festzustellen. (23)

Die Fassade bietet auch, allein schon durch die von vorne nicht sichtbare

Kuppel, den Anlaß, den gesamten Bau aus anderen Perspektiven

zu sehen. Aus der Fernsicht wäre eine Durchbrechung der über

die Dächer der Stadt ragenden Kirche mit weiteren Ovalfenstern

(24) einem Verzicht auf deren architektonische

Glaubwürdigkeit gleichgekommen, so wünschenswert eine zusätzliche

Belichtung der Gewölbezone im Inneren auch gewesen sein mag.

Synthese

Schon für den Ahnensaal von Schloß Frain ist bemerkt worden,

er sei „bewußt mit der Landschaft entworfen worden."

(25) Auch Fischers Entwürfe für

Parktore und Vasen offenbarten „einen grundsätzlichen Aspekt

seiner Einstellung zur Architektur, die Absicht, seine Bauten als

in die Natur eingebettet aufzufassen." (26)

Vom selben Willen, eine Transformation von Natur in Kunst zu bewirken,

ist auch die ,Unterwerfung des Steines' (27)

durch die aus den Wänden des Mönchsberges herausgebrochenen

Zuschauergalerien der Sommerreitschule getragen. Grundsätzlich

müßten Fischers Bauten im Kontext der Stadt und der Landschaft

gesehen werden. „Alle seine Bauten wurden mit Bezug zu ihrer

natürlichen und künstlichen Umgebung entworfen. Sie waren

nicht als ihrer Umgebung untergeordnete, sondern als sich in sie dicht

einfügend geplant, um dieser eine neue Erscheinung und Bedeutung

zu geben. Fischer wollte, daß seine Kirchen und Paläste

Natur intensivierten und perfektionierten, ein Vorhaben, das letztlich

religiös war und aus seinem Glauben an Gottes universelle Ordnung

kam." (28) Der Vorgängerbau

der Ursulinenkirche war 1669 durch einen Felssturz zerstört worden.

„ Noch zwei Jahre danach barg man Tote aus dem Häuser- und

Felsenschutt. Die Tragik liegt auch darin, daß man die Felswand

als Bestandteil der schützenden Bastionen angesehen hatte."

(29)

Das ambivalente Bedeutungsspektrum des Felsens wird sich unter diesem

Eindruck von der gerade für Salzburg seit jeher wichtigen Bedeutung

eines Fundaments der Kirche zu der einer bedrohlichen Naturgewalt,

die es zu bezwingen gilt, verschoben haben. Die Rustika, wie die der

Dreifaltigkeitskirche, wurde im Gegensatz zu den Ordnungen darüber

(opera di mano) traditionell als ,opera di natura' bezeichnet. Aus

dieser Sicht erhebt sich die Ursulinenkirche gegen den Fels in die

Höhe. Von der Stadt her schwebt ihr AUFBAU über den Dächern

und erscheint vor dem felsigen Hinterprund als Kunst-Natur-Bild. Ähnliches

gilt für die Kollegienkirche, die noch heute im Stadtbild gegen

die Landschaft des Mönchsberges aufragt, und dies wurde, wie

die Rottmayrsche Ansicht auf dem Altarblatt des hl. Karl Borromäus

(30) bestätigt, auch im Barock

so verstanden.

Der Dom hingegen war noch selbst die veranschaulichte Metamorphose

des Steins, aus welchem er gebaut und ungeputzt sichtbar ist, was

durch den Gegensatz zur Marmorfassade noch deutlicher wird.

Auch wenn die AUFBAUTEN als eine weitgehend selbständige gehobene

Architektur aufgefaßt werden können, sind sie nicht ohne

den eigentlichen Kirchenbau, dessen Gewölbezone sie jeweils ummanteln,

denkbar. Dem sichtbaren Phänomen kommt keine getrennte Sphäre

ikonologischer Bedeutung zu. Die städtebauliche Situation hat

zu ihrer Entwicklung geführt wie seine in den besprochenen Entwürfen

nachweisbare Anlage. Durch die AUFBAUTEN wirken die Kirchen als Fernbild.

Natur und Architektur verbinden sich in dieser für Fischer eigentümlichen

Weise genauso wie Unten und Oben. Wie sehr diese Verbindung geglückt

ist, zeigt sich nicht zuletzt darin, daß das polare Prinzip

des AUFBAUES nie beschrieben worden ist, obwohl sich in ihm die seit

jeher gerühmte plastische Kraft Fischers, die oben in alle Richtungen

über die Sichtachsen hinausweist, am klarsten ausdrückt.

(34) Die ,Synthese' als für den

Barock zentrale Eigenschaft (32) zeigt

sich auch in der möglichen analytischen Auseinandersetzung, ohne

daß die ,vermählende Kraft' der künstlerischen Fügung

dadurch geschwächt würde. Im Gegenteil: „Daß

aus dieser Kombination von so Heterogenem nichts Gestückeltes

entsteht, sondern ein Werk aus einem Guß, macht die Größe

von Fischers erster Synthese großen Stils aus". (33)

Das wird auch an vermeintlichen Schwächen (wie der Johannesspitalskirche)

anschaulich.

Anmerkungen:

1 ) Salzburger Museumsblätter, 6. Jg., 1927, Nr. 6, Sp. 2

2) Harald Keller: Die Kunst des 18. Jahrhunderts. Propyläen Kunstgeschichte

Bd. 10, Berlin 1971, S. 86

3) Die Bezeichnungen ,Kollegienkirche' und ,Universitätskirche'sind

seit jeher unterschiedslos verwendet worden. In Kontrakten mit der

Hofbaumeisterei ist von ,der neuen Collegikürchen in Frauengarthen'

und der ,Universitetskhürchen' die Rede. Österreichische

Kunsttopographie Bd. IX, 1912, S.237, 240

4) Franz Fuhrmann: Salzburg in alten Ansichten. Salzburg 3. Aufl.

1981

5) Moritz Dreger: Zu den Salzburger Kirchenbauten Fischers von Erlach.

Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte Bd. Vl. (XX.),; 1929, S.326:

„ Es ist sehr leicht möglich, daß erst die Verschiebung

der Flügel (im Plane) das Zurücktreten des Oberteils der

Kirchenfassade ergeben hat".

6) Hans Sedlmayr: Johann Bernhard Fischer von Erlach. Wien 2. Aufl.

1976, S.108

7) Manfred Ebhardt: Die Salzburger Barockkirchen im 17. Jahrhundert.

Studien zur deutschen Kunstgeschichte Bd. 354, Baden-Baden 1975, S.126

8) Johannes Neuhardt: Aedes Sacra- Kunsthistorische und theologische

Gedanken. Markuskirche Salzburg (Ursulinenkirche) Generalsanierung,

Salzburg 1980, S.1

9) Die strenge Scheidung zwischen Profan- und Sakralbauten erscheint

mir in unserem Zusammenhang nicht förderlich. Martin Stankowski:

Die Kollegienkirche in Salzburg und ihre Voraussetzungen. Wiener Jahrbuch

für Kunstgeschichte Bd. XXIX, 1976, S. 179: „Morphologische

Erkenntnisse der Gleichzeitigkeit verwandter Bildungen im Sakral-

und Profanbau können allenfalls Aufschlüsse über Schaffensphasen

oder Datierungsmöglichkeiten erbringen, erlauben jedoch nicht,

Vorbilder über die Grenzen der Gattungen zu suchen". Auch

Lorenz scheut sich nicht in seinem differenzierten Überblick

„Das ,Lustgartengebäude' Fischers von Erlach", Wiener

Jahrbuch für Kunstgeschichte Band XXXII, 1979, S.59-76, eine

„prinzipiell ähnliche Gestaltung" zwischen einem Lustgartengebäude-Entwurf

und der Fassade der Kollegienkirche festzustellen.

10) Sedlmayr (zit. Anm. 6), S.52

11) Sedlmayr (zit. Anm. 6), S. 88

12) Sedlmayr (zit. Anm. 6), S. 93

13) Sedlmayr (zit. Anm. 6), S. 92. 14) Sedlmayr (zit. Anm. 6), S.

92

15) Sedlmayr (zit. Anm. 6), S. 95. Nach Hellmut Lorenz (zit. Anm.

9) steht die ,Mailänder Variante' am Anfang der Entwicklung.

16) Sedlmayr (zit. Anm. 6), Abb. 63, 65. Die Tendenz, Aufbauten in

schwächerem Strich zu zeichnen, läBt sich auch bei Bernini

boobachten, wie an seinem wegweisenden ersten Entwurf für die

Ostfassade des Louvre (1664), nicht aber bei Borromini. Das verweist

auf die spezifische Unterscheidung der Aufsätze, soll aber nicht

den Einfluß Borrominis negieren. Dazu: Renate Wagner-Rieger:

Borromini und Österreich. Studi sul Borromini, Atti del Convegno

promosso dall'Accademia Nazionale di San Lucca, Vol. Il, Rom 1967,

S.223 f.

17) Sedlmayr (zit. Anm. 6), S.9 f., vgl. S.49

18) Sedlmayr (zit. Anm. 6), S.96

19) Franz Fuhrmann, in: Reclams Kunstführer Österreich II,

Stuttgart 4. Aufl, 1974, S.581

20) Hans Sedlmayr: Die Kollegienkirche in Salzburg. Christliche Kunststätten

Österreichs Nr. 120, Salzburg 1980, S.11

21) Ebda.

22) Sedlmayr (zit. Anm. 6), S.175

23) In der Planungsphase 2 (s.: Hans Sedlmayr: Neue Ergebnisse zur

Kollegienkirche. Jahrbuch der Universität Salzburg 1977-79, S.97-111

) gleicht der Fassaden-AUFBAU noch dem der Johannesspitalskirche.

In Phase 3 mit dem rechteckigen Vorbau tritt er mit den Türmen

dahinter zurück. Erst in der Endphase verschmelzen durch die

Wölbung der Fassade alle Geschosse zu einer Fläche.

24) Sedlmayr (zit. Anm. 23)

25)

Hans Aurenhammer: J. B. Fischer von Erlach. London 1973, S.44

26) Aurenhammer (zit. Anm. 25), S.41

27) Ulrich Nefzger: Salzburg und seine Brunnen. Salzburg-Wien 1980,

S.20

28) Aurenhammer (zit. Anm. 25), S.165

29) Nefzger (zit. Anm. 27), S.152

30) Erich Hubala: Johann Michael Rottmayr. Wien - München 1981,

Abb. 307

31) Wurzeln der ,Aufbauten', ,Oberstöcke' oder ,belvedereartigen

Aufsätze' bei Schloßbauten verweisen in unterschiedliche

Kunstlandschaften. Dazu: Erich Hubala: Henrico Zuccallis SchloBbau

in Schleißheim, Planung und Baugeschichte 170~1740. Münchener

Jahrbuch für Kunstgeschichte 1966, Anm. 18. Die historischen

Zusammenhänge auch mit Vorformen kirchlicher ,Aufbauten' in Böhmen

(z. B. Wallfahrtskirche Unserer lieben Frau, 1617-1623, in Altbunzlau)

wären eigens zu untersuchen.

32) Sedlmayr (zit. Anm. 6), S.219-223

33) Sedlmayr (zit. Anm. 6), S.221

Die konkav

einschwingende Dreifaltigkeitskirche bildet den Mittelrisalit einer

Gesamtanlage, die sich in den Fassaden des Priesterhauses und Virgilanums

nach den Seiten erstreckt. Dieser Eindruck entsteht durch die überraschende

Wahl eines gemeinsamen Erdgeschosses, das in seiner durch gehenden

Nutung als sockelartig zu verstehen ist. Wichtig daran ist, daß

diese Gestaltung bei durchgehend gleichen Fensterrahmungen die um

eine Achse hervorspringenden Turmbasen einschließen. Der auf

dem Porträt des Erzbischofs Johann Ernst Graf Thun (Fuhrmann,

T. 25) wiedergegebene erste Entwurf sieht eine diesen Eindruck verstärkende

Rustizierung vor. Die wesentlich höhere Kuppel und die Turmhelme

strecken die vertikale Ausdehnung und lassen den Eindruck einer aufgesetzten

Fassade entstehen. Erst das Hauptgeschoß unterscheidet sich

in der Ausbildung einer Kirchenfassade von den profanen Seiten. Die

Pilaster in den Ecken werden ohne Rücksicht abgeschnitten - ein

dem ,Sockel' entsprechender Gliederungsverlauf war hier nicht vorgesehen.

Darüber, die gesamte Front überragend, finden sich die Turmabschlüsse

und dahinter die Kuppel als im Grunde unabhängiges Motiv.

Die konkav

einschwingende Dreifaltigkeitskirche bildet den Mittelrisalit einer

Gesamtanlage, die sich in den Fassaden des Priesterhauses und Virgilanums

nach den Seiten erstreckt. Dieser Eindruck entsteht durch die überraschende

Wahl eines gemeinsamen Erdgeschosses, das in seiner durch gehenden

Nutung als sockelartig zu verstehen ist. Wichtig daran ist, daß

diese Gestaltung bei durchgehend gleichen Fensterrahmungen die um

eine Achse hervorspringenden Turmbasen einschließen. Der auf

dem Porträt des Erzbischofs Johann Ernst Graf Thun (Fuhrmann,

T. 25) wiedergegebene erste Entwurf sieht eine diesen Eindruck verstärkende

Rustizierung vor. Die wesentlich höhere Kuppel und die Turmhelme

strecken die vertikale Ausdehnung und lassen den Eindruck einer aufgesetzten

Fassade entstehen. Erst das Hauptgeschoß unterscheidet sich

in der Ausbildung einer Kirchenfassade von den profanen Seiten. Die

Pilaster in den Ecken werden ohne Rücksicht abgeschnitten - ein

dem ,Sockel' entsprechender Gliederungsverlauf war hier nicht vorgesehen.

Darüber, die gesamte Front überragend, finden sich die Turmabschlüsse

und dahinter die Kuppel als im Grunde unabhängiges Motiv. bis

zur Einweihung hat sich ein entscheidender Wandel vollzogen. Fischer

wählt das neue Motiv eines selbständigen AUFBAUES als auf

Fernsicht bedachte, in sich verstehbare Kirche. Wie radikal dieser

Gedanke war, wird wieder in Alten Ansichten an Mißverständnissen

deutlich. Meist wird der AUFBAU als unabhängiger Kirchenbau hinter

dem Spital aufgefaßt (Fuhrmann, T. 28, 41, 46). Wie ungewöhnlich

dieser Versuch ist, geht aus den Reaktionen der Kunsthistoriker hervor.

Dreger begründet das Zurückspringen des ,Oberteils' der

Fassade durch eine Planungsänderung, als ob dieser Teil vor dem

unteren gebaut worden wäre. Er übersieht, daß hier

ein eigener Baukörper, außer dem Giebel und den Türmen,

hinter einer Balustrade steht. Sedlmayr könnte die Fassade „im

Werk Fischers leichter entbehren“ und spricht hier dem Meister

die ,Gestaltungskraft' ab, ohne auch nur den AUFBAU einer Erwähnung

wert zu finden. (6) Ebhardt spricht

von einem ,zurücktretenden Aufbau', aber "zusammen mit den

Türmen ... wirkt er wie eine aufgesetzte Attika, die in keiner

sehr organischen Verbindung zu den unteren Teilen steht ..., so daß

der alles in allem nicht sehr lebendige Organismus weniger durchkomponiert

als vielmehr zusammengestückt scheint". (7)

Qualität hat diese Kirche nur dann, wenn man nicht darangeht,

den Bau als eine Fassade zu verstehen - nicht Fischer, sondern der

Interpret „stückt ohne Gestaltungskraft zusammen“.

bis

zur Einweihung hat sich ein entscheidender Wandel vollzogen. Fischer

wählt das neue Motiv eines selbständigen AUFBAUES als auf

Fernsicht bedachte, in sich verstehbare Kirche. Wie radikal dieser

Gedanke war, wird wieder in Alten Ansichten an Mißverständnissen

deutlich. Meist wird der AUFBAU als unabhängiger Kirchenbau hinter

dem Spital aufgefaßt (Fuhrmann, T. 28, 41, 46). Wie ungewöhnlich

dieser Versuch ist, geht aus den Reaktionen der Kunsthistoriker hervor.

Dreger begründet das Zurückspringen des ,Oberteils' der

Fassade durch eine Planungsänderung, als ob dieser Teil vor dem

unteren gebaut worden wäre. Er übersieht, daß hier

ein eigener Baukörper, außer dem Giebel und den Türmen,

hinter einer Balustrade steht. Sedlmayr könnte die Fassade „im

Werk Fischers leichter entbehren“ und spricht hier dem Meister

die ,Gestaltungskraft' ab, ohne auch nur den AUFBAU einer Erwähnung

wert zu finden. (6) Ebhardt spricht

von einem ,zurücktretenden Aufbau', aber "zusammen mit den

Türmen ... wirkt er wie eine aufgesetzte Attika, die in keiner

sehr organischen Verbindung zu den unteren Teilen steht ..., so daß

der alles in allem nicht sehr lebendige Organismus weniger durchkomponiert

als vielmehr zusammengestückt scheint". (7)

Qualität hat diese Kirche nur dann, wenn man nicht darangeht,

den Bau als eine Fassade zu verstehen - nicht Fischer, sondern der

Interpret „stückt ohne Gestaltungskraft zusammen“. Zur gleichen

Zeit entstand die Kirche des Klosters der Ursulinen, deren auf eine

andere städtebauliche Situation modifizierte Anlage von den gleichen

Prinzipien getragen ist. Auch hier sitzt auf der immer wieder, zuletzt

von Neuhardt (8) als ,palastartig' bezeichneten,

jedenfalls profan wirkenden Kolossalordnung der Fassade, von einem

Kranzgesims abgeboben, ein AUFBAU. Da die anschließenden Klosterbauten

aber nicht wie in der Spitalsanlage in derselben Flucht liegen, verbinden

die zurückversetzten Türme einerseits die Fassade der Kirche

mit den mehrgeschossigen Klostertrakten, andererseits den Baukörper

mit dem AUFBAU. Über dem Kranzgesims entspricht der untere Teil

der Türme dem über den Dächern liegenden, von der Stadt

(auch in alten Ansichten) als eigene Kirche sichtbaren Baukörper,

während der obere Teil auf diesen Basen als die Türme des

AUFBAUES aufzufassen ist.

Zur gleichen

Zeit entstand die Kirche des Klosters der Ursulinen, deren auf eine

andere städtebauliche Situation modifizierte Anlage von den gleichen

Prinzipien getragen ist. Auch hier sitzt auf der immer wieder, zuletzt

von Neuhardt (8) als ,palastartig' bezeichneten,

jedenfalls profan wirkenden Kolossalordnung der Fassade, von einem

Kranzgesims abgeboben, ein AUFBAU. Da die anschließenden Klosterbauten

aber nicht wie in der Spitalsanlage in derselben Flucht liegen, verbinden

die zurückversetzten Türme einerseits die Fassade der Kirche

mit den mehrgeschossigen Klostertrakten, andererseits den Baukörper

mit dem AUFBAU. Über dem Kranzgesims entspricht der untere Teil

der Türme dem über den Dächern liegenden, von der Stadt

(auch in alten Ansichten) als eigene Kirche sichtbaren Baukörper,

während der obere Teil auf diesen Basen als die Türme des

AUFBAUES aufzufassen ist. darüber

wirken wie nachträglich hinzugefügt";(10)

im ,Lustgebäude' der Historischen Architektur „ist

von Engelhartstetten der Dachaufbau" beibehalten;(11)

„ Dieser steht auf einem von rechteckigen Öffnungen durchbrochenen

Sockel, also abgehoben von dem übrigen Gebäude"; „Der

ganze Dachaufbau steht auf einem ... Sockel, beinahe so schwebend

wie der Aufbau über der Triumphpforte der fremden Niederleger"

;(12) am ,Mailänder

Lustgebäude' ist „ der Aufsatz aus einer Art Mezzanin -

wie im Lustgebäude der H. A. - zu einem echten Stockwerk mit

großen Bogenöffnungen - wie im Hauptstock darunter- geworden.

Sein Mittelsaal umhüllt nicht mehr die Kuppel; nun ist der ganze

Aufsatz ein rein ideales, hypertrales und durchsichtiges Gebilde geworden,

das noch ein wenig lastend, ein wenig eingesunken und doch zauberhaft

über der Mitte des Gebäudes steht .. . "; (13)

„ über der Mitte ,des Augarten-Schlößchens' stand

... ein Dachaufbau mit Flügeln über querovalen Öffnungen".(14)

Sedlmayr bezeichnet diese kontinuierliche Folge als die „ Linie:

Engelhartstetten - Mailänder Lustgebäude - Lustgartengebäudeder

H. A.", von der „das,Gartengebäude' (der H. A.) in

eine andere Richtung" ausbiegt.(15)

Bei diesem ,Gartengebäude' fehlt der Dachaufbau, weil der zentrale

Teil selbst und nicht erste durch eine ,Krone' erhöht ist, womit

er an die ,Lustgebäude' des Grafen Strattmann in Neuwaldegg und

des Grafen Schlick (?) in der Josefstadt anknüpft.

darüber

wirken wie nachträglich hinzugefügt";(10)

im ,Lustgebäude' der Historischen Architektur „ist

von Engelhartstetten der Dachaufbau" beibehalten;(11)

„ Dieser steht auf einem von rechteckigen Öffnungen durchbrochenen

Sockel, also abgehoben von dem übrigen Gebäude"; „Der

ganze Dachaufbau steht auf einem ... Sockel, beinahe so schwebend

wie der Aufbau über der Triumphpforte der fremden Niederleger"

;(12) am ,Mailänder

Lustgebäude' ist „ der Aufsatz aus einer Art Mezzanin -

wie im Lustgebäude der H. A. - zu einem echten Stockwerk mit

großen Bogenöffnungen - wie im Hauptstock darunter- geworden.

Sein Mittelsaal umhüllt nicht mehr die Kuppel; nun ist der ganze

Aufsatz ein rein ideales, hypertrales und durchsichtiges Gebilde geworden,

das noch ein wenig lastend, ein wenig eingesunken und doch zauberhaft

über der Mitte des Gebäudes steht .. . "; (13)

„ über der Mitte ,des Augarten-Schlößchens' stand

... ein Dachaufbau mit Flügeln über querovalen Öffnungen".(14)

Sedlmayr bezeichnet diese kontinuierliche Folge als die „ Linie:

Engelhartstetten - Mailänder Lustgebäude - Lustgartengebäudeder

H. A.", von der „das,Gartengebäude' (der H. A.) in

eine andere Richtung" ausbiegt.(15)

Bei diesem ,Gartengebäude' fehlt der Dachaufbau, weil der zentrale

Teil selbst und nicht erste durch eine ,Krone' erhöht ist, womit

er an die ,Lustgebäude' des Grafen Strattmann in Neuwaldegg und

des Grafen Schlick (?) in der Josefstadt anknüpft. Während

sich die Dreifaltigkeits-, die Ursulinen- und die Johannesspitalskirche

innerhalb von angrenzenden Bauten zu behaupten hatten, steht die Kollegienkirche

nahezu frei. Sie entfaltet in den Umraum der z. T. engen Plätze

und Straßen von innen heraus ihre kräftige Plastizität,

indem die vertraute Kolossal-Pilaster-Ordnung sich herauswölbt.

Der AUFBAU ist wieder zweigeteilt, wobei der Giebel durch mehrfache

Schichtung von der Grundfläche über die Voluten bis zur

Wappenkartusche das dabinterliegende Baugeschehen anspielt, wie der

,Oberbau des Kirchenkörpers' (19)

ja auch, ohne Verbindung mit den Türmen, aufsitzend von der Fassade

nach hinten führt. Wie bei der Johannesspitals- und der Ursulinenkirche

,steht' der AUFBAU ebenso bei der Kollegienkirche auf einem das Ganze

umgürtenden, ausladenden Kranzgesims. Gerade die durch den dynamischen

Charakter begründete Tatsache, daß es „unmöglich

ist, von einer ,Fassade', einer ,Stirnseite' oder einer ,Front' zu

sprechen ", (20) sollte die Auswirkungen

auf die immer wieder genannten süddeutschen Benediktinerklöster

Während

sich die Dreifaltigkeits-, die Ursulinen- und die Johannesspitalskirche

innerhalb von angrenzenden Bauten zu behaupten hatten, steht die Kollegienkirche

nahezu frei. Sie entfaltet in den Umraum der z. T. engen Plätze

und Straßen von innen heraus ihre kräftige Plastizität,

indem die vertraute Kolossal-Pilaster-Ordnung sich herauswölbt.

Der AUFBAU ist wieder zweigeteilt, wobei der Giebel durch mehrfache

Schichtung von der Grundfläche über die Voluten bis zur

Wappenkartusche das dabinterliegende Baugeschehen anspielt, wie der

,Oberbau des Kirchenkörpers' (19)

ja auch, ohne Verbindung mit den Türmen, aufsitzend von der Fassade

nach hinten führt. Wie bei der Johannesspitals- und der Ursulinenkirche

,steht' der AUFBAU ebenso bei der Kollegienkirche auf einem das Ganze

umgürtenden, ausladenden Kranzgesims. Gerade die durch den dynamischen

Charakter begründete Tatsache, daß es „unmöglich

ist, von einer ,Fassade', einer ,Stirnseite' oder einer ,Front' zu

sprechen ", (20) sollte die Auswirkungen

auf die immer wieder genannten süddeutschen Benediktinerklöster

Weingarten

(1715), Ottobeuren (ab 1737, Abb. links) und Einsiedeln/Schweiz (1719)

als lehrreiche Mißverständnisse klarstellen, die die einmalige

Anlage der Kollegienkirche umso deutlicher macht. Die schwer begreifbare

Architektur-Auffassung Fischers in Salzburg konnte nur buchstäblich

an der Ober- bzw. Vorderfläche wirken.

Weingarten

(1715), Ottobeuren (ab 1737, Abb. links) und Einsiedeln/Schweiz (1719)

als lehrreiche Mißverständnisse klarstellen, die die einmalige

Anlage der Kollegienkirche umso deutlicher macht. Die schwer begreifbare

Architektur-Auffassung Fischers in Salzburg konnte nur buchstäblich

an der Ober- bzw. Vorderfläche wirken. Die Baukörper

der drei Klosterkirchen liegen unabhängig hinter den Fassaden

und erlauben keine AUFBAU-Ordnung. Unterstrichen wird das durch die

Verblockung der behelmten Türme, denen jede Gestaltung im Sinne

Fischers mangelt.

Die Baukörper

der drei Klosterkirchen liegen unabhängig hinter den Fassaden

und erlauben keine AUFBAU-Ordnung. Unterstrichen wird das durch die

Verblockung der behelmten Türme, denen jede Gestaltung im Sinne

Fischers mangelt.