| HOME | ARCHIV | BIBLIOGRAFIE | BIOGRAFIE |TEXTE | E-MAIL | |

|

Abb.1 Der falsche Spiegel (Wirtschaftswoche) Der belgische Surrealist René Magritte (1898-1967) war keine charismatische Erscheinung. Gleichwohl warb im August die Wirtschaftswoche (14.8.2006) mit seinem Bild Der falsche Spiegel (1928) für die Titelgeschichte „Charisma - Die geheimen Signale der Erfolgreichen“. Das Gemälde spielte dabei keine Rolle, es wird im Text gar nicht erwähnt, aber es illustriert das im Charisma verborgene Geheimnis der Ausstrahlung. Der Überraschungseffekt der auf der Iris sichtbaren Wolken beruht auf dem Gegensatz von innen und außen. Die Erscheinung, das Aussehen der Iris wird durch das Gesehene ersetzt, das sich darin spiegelt. Aber bei der Wahrnehmung spiegelt sich das Gesehene nicht in der Iris. Die weniger gesehenen als gedachten Wolken führen zur Idee des Bildes. Mehr als die Wolken wäre der Regenbogen ein begriffliches Äquivalent der Iris als Regenbogenhaut. Um einen Regenbogen sehen zu können, muss es mehr als nur Wolken im blauen Himmel geben, nämlich Sonnenlicht und Regen. Doch wie sollte man sich ein Bild davon vorstellen? Ein kreisrunder, die Iris erfüllender Regenbogen wäre eine platte Umsetzung des Begriffs und formal uninteressant. Jetzt haben wir es eher mit einer „Ähnlichkeit“ zu tun, einem Begriff, der in der Deutung Magrittes eine wichtige Rolle gespielt hat. Das was richtig wiedergegeben wird, ist das Schwarz der Pupille, in die die Sehdaten eingehen und ins Gehirn weitergeleitet werden. Hier versagt sich Magritte eine Deutung, er nimmt die Realität des Unverstandenen an, nämlich wie eigentlich zu erklären ist, dass im Dunkel des Kopfes die Hellig-keit der Welt entsteht und konstruiert wird. Insofern eröffnet sich dem Blick in das Auge der Gegensatz von innen und außen. Das Auge als metaphori-sches Fenster der Seele wird zu einer Projektionsebene, in der das Gesehene gezeigt wird und zu einem Abgrund, in dem es aufgenommen wird. Auch wenn die metaphysische Deutung sich in dieser Weise nicht aufdrängt, wird die Seele (das Auge als Fenster) im bewölkten Himmel sichtbar.

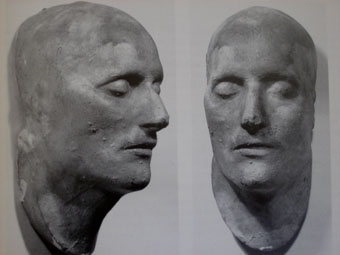

Magritte glaubt allerdings nicht an die Einheit von Bild und Begriff. Und er wird einige Jahre später (1935) in einer bewimperten Variante die Wolken auch an der Iris vorbeiziehen lassen. Die Wolken als die Sichtbarwerdung des Himmels erweitert sich als Bedeutungshintergrund mit dem Tod. Erst im Tod wird man des Himmels im übertragenen Sinn ansichtig. Auch wenn man nicht an ein Weiterleben nach dem Tod glaubt, ist einem dieser traditionelle Zusammenhang klar. Im Tod allerdings ist das Auge nicht mehr als Fenster der Seele wirksam. Die Wolken auf blauem Grund in L’avenir des statues (1932) sehen wir in diesem Sinn. Die Augen sehen nicht mehr, sondern wir sehen und assoziieren dabei unsere Vorstellungen mit dem Antlitz. Magritte hat die Totenmaske Napoleons nicht aus Ehrerbietung übermalt. Er nannte ihn in seinem Aufsatz Der Kampf der Gehirne in einem Atemzug mit Nero und Hitler. In einem anderen Text hat er sich über ihn als Feldherrn lustig gemacht. Seine Schwägerin hatt einen Laden für Künstlerbedarf. Dort kaufte er mehrere Totenmasken Napoleons aus Gips und hat sie bemalt. Schon dieser Umstand verbietet es, hier von einer Entweihung eines „Devotionalienobjekts“ zu sprechen (Andreas Franzke, Basel 1984), auch wenn man dann meint, dass es durch Magrittes Bemalung „zu einem Gegenstand von Träumen und Spekulationen“ wurde. Solche Spekulationen gibt es nicht. Stammt der Titel überhaupt von ihm? Die erste, bekannteste und schönste Maske befindet sich seit 1976 hier im Lehmbruck-Museum. David Sylvester erwähnt in seinem Catalogue Raisonné (1993) noch zwei weitere etwa zur gleichen Zeit entstandene Masken, eine befindet (befand) sich in der Sammlung von Rosemary und Georges Lois (Abb.4 rechts). Die dritte in der Tate Gallery (Abb.4 links) entstand erst 1937 als Geschenk für Edward James, der den Künstler für mehrere Wochen nach London eingeladen hatte. Dieses Exemplar ist fälschlicherweise immer wieder 1935 datiert (Harry Torczyner, 1977; Pere Gimferrer, 1987; A.M. Hammacher, o.J.) und mit Maske Napoleons betitelt worden. Die Tate hat es 1981 gekauft. Bei José Pierre (1984) wird eine andere, 1935 datierte Maske (Abb.5) erwähnt. Aber es handelt sich lediglich um die spiegelverkehrt abgebildete des Lehmbruckmuseums. Er behauptet ohne Nachweis, der Titel sei 1936 entstanden. Ein viertes, etwas ramponiertes Exemplar aus dem Nachlass der Witwe des Künstlers Georgette ist verschollen (Abb.6). Es handelt sich jedesmal um Variationen einer gleichbleibenden Idee. Dieses Werk wirkt geheimnisvoll, es ist nie eingehend beschrieben worden, man weiß nicht genau, wieviele Exemplare es noch gibt oder gegeben hat, und was es über einen poetischen Einfall hinaus bedeuten kann. Bei der Vorbereitung für diesen Abend hoffte ich, in der neueren Literatur oder zumindest im Catalogue raisonné etwas zu finden, aber Sylvester erwähnt außer einem 1933 geschriebenen Vorwort nur meinen Text von 1982, wo ein anderer Titel, nämlich Die Geburt der Plastik auftaucht, der etwa von Hermann Sturm in seinem Buch Der ästhetische Augenblick (1997) übernommen wurde. Ich habe keine Ahnung mehr, wie es damals zu diesem Titel, der auch der Titel dieses Vortrags ist, kam. Im folgenden beschäftige ich mich mit dem Titel, mit der Maske, den Wolken und der Überblendung um dann abschließend zu keinem abschließenden Resümee zu kommen.

Der französische Titel L’avenir des statues stammt wohl nicht von Magritte selbst, sondern von seinem Freund Paul Nougé, der allerdings nicht nur dieses Werk meinte, sondern sein Vorwort zur Magritte-Ausstellung 1933 im Palais des Beaux-Arts so überschrieben hat. Damals wurde allerdings im Katalog auch eine bemalte gipserne Miniaturnachbildung der Venus von Milo (Abb.7) mit demselben Titel benannt. Im weiteren Verlauf hat sich Magritte bemüht, von André Breton einen anderen Titel für die Venus zu bekommen. Seit 1936 hießen die bemalten Venusdarstellungen Die Kupferhandschellen. Magritte entschied sich also dazu, die Statuen im Titel von den „Statuen“ zu entlasten, die dann den Napoleon-Totenmasken blieben. Sie sind ein Titel-Restposten. Es hat daher wenig Sinn, sich von einem Titel Hilfe zu erwarten, ganz gleich ob es sich dabei um eine Geburt der Plastik oder um eine Zukunft der Statuen bzw. Denkmäler handelt. Es trägt nicht wirklich zum Verständnis bei, wenn wir formal ähnliche Skulpturen bzw. Masken der Zeit zum Vergleich heranziehen. Die Maske spielt in Magrittes Werk sonst kaum eine Rolle, Pascals Totenmaske (Abb.8) werden durch Dartpfeile durchbohrt, dieMaske einer Unbekannten mit roter Farbe zur Erinnerung (Abb.9), die er auch als Gemälde öfters zitiert hat (Abb.10, 1943). In jenen Jahren gab es für die Wahl ein künstlerisches Klima. R. Langers erstes Sammelwerk über Totenmasken erscheint 1927 in zweiter Auflage. Darin fand sich auch die Totenmaske Napoleons (Abb.11).

In der Literatur gibt es eine angeregte Diskussion über die Unbekannte aus der Seine (Abb.12), deren Maske man in ungezählten Wohnungen als plastischen Schmuck findet. Ödön von Horvath ist der bekannteste Autor, der sich dieses Themas annimmt. Er erklärt einmal in einem Brief, was ihn daran faszinierte: „Vor einigen Jahrzehnten zog man eine Mädchenleiche aus der Seine, irgendeine junge Selbstmörderin, also eine ganz alltägliche Begebenheit. Man wußte nichts von ihr, nicht wie sie lebte, wie sie starb, wer sie war, wie sie hieß und warum sie ins Wasser ging - man hat es auch nie erfahren, und das junge Geschöpf wäre verscharrt worden, sang- und klanglos, hatte sie nicht zufällig ein junger Bildhauer erblickt, den das unbeschreiblich rätselhafte Lächeln, das das Antlitz der Leiche überirdisch verklärte, derart anzog, daß er ihr die Totenmaske abnahm. So blieb uns dies ewige Antlitz mit seinem zarten, göttlich-traurigen Lächeln - und dies Lächeln eroberte die Welt. Viele Dichter hat die Unbekannte angeregt, aber alle tappen im Dunkeln-" (1935) Das Lächeln war wohl der Beitrag des Bildhauers, denn keine Wasserleiche lächelt auf diese Weise, wie auch kürzlich Richard Weihe in einem Vortrag im IFK in Wien bemerkt hat (16.10.06). In der Horvathschen Entfremdung ist alles von gleicher Wichtigkeit: "Rosen bringen Glück", "Kinder bringen Glück", "Tote bringen Glück", heißt es in Horvaths Die Unbekannte aus der Seine. Die Maske wird in Horvaths Stück in Zeitungspapier eingewickelt und für das Heim als Schmuck zwischen den Büchern oder dergleichen bestimmt. Die Beziehungslosigkeit zwischen den Menschen wird in der Koppelung mit der Dingwelt zum Anstoß, Assoziationen herzustellen. Diese Intensitätsangleichung zwischen Menschen und Dingen mag ein Grund für das allgemeine Interesse an Masken gewesen sein, die zu phantasiegeladenen Mittlern wurden. In der Totenmaske eignet sich der Bildungsbürger das Unbekannte und das Bekannte (aus Dichtung und Musik) an, um es mit den eigenen Vorstellungen zu erfüllen. Man könnte fast meinen, die Masken seien Ersatz für das Leben. Oft wird von den Künstlern der Zeit das Leben maskenhaft erfahren. Man Ray (1890-1976) hat 1932, gleichzeitig mit Magrittes L’avenir.. sein Selbstportrait mit Hilfe einer Maske geschaffen. „Es sollte als Deckel für Man Rays Fotoalbum aus dem Jahr 1934 dienen. Ein deutscher Bildhauer, der in Paris lebte, machte von Man Rays Gesicht einen Gipsabdruck; der Bronzeabguß davon wurde dann in eine Holzkiste eingepaßt. Eine Brille auf der Nase und ein paar zerknüllte Zeitungen zwischen der Bronze und den Kistenwänden vervollständigte das Portrait.“ (Abb.13, Arturo Schwarz, 1977) Die Sonnenbrille verleiht dem aus der Kiste herausblickenden Kopf mit den rahmenden Zeitungen eine überraschende Lebendigkeit. Durch die Verlebendigung der Maske wird zugleich die maskenhafte Erstarrung des Lebendigen decouvriert. Magritte legt dagegen Wert auf Atmosphäre, aber diese lagert sich auf das Antlitz und bezeichnet nicht die Umgebung. Wiederum 1932 hat Georg Kolbe (1877-1947) eine 30 cm hohe Bronze mit dem Titel Das innere Gesicht (Abb.14) geschaffen. Die Augen sind nicht als glatte, herausragende Halbkugeln gebildet, sondern ohne Zwang geschlossen, die Ohren fehlen, sodaß eine bestechende Ähnlichkeit mit Magrittes Werk entsteht. Dieser äußerlich an eine Totenmaske erinnernde Kopf wirkt wie durchpulst von visionärem Leben, wozu die malerisch aufgefaßte Oberfläche beiträgt. Doch ist dieses stille Meisterstück wie Magrittes Maske eine Ausnahmeerscheinung. Im Unterschied zum Falschen Spiegel blickt uns L’avenir.. nicht an. Natürlich blickt uns das Auge auch nicht an, aber es ist die Darstellung eines Blicks aus dem Auge. Es kommt darauf an, was wir von einem Gemälde erwarten dürfen und welche Erfahrungen wir im Umgang mit Kunst gemacht haben. Wir messen aus einer langen Gewohnheit heraus - trotz der Erfahrungen mit der Modernen Kunst - Bilder an ihrem Realitätscharakter, wie sehr sie uns an etwas erinnern, welchen Ausblick und welche Einblicke sie uns gewähren. Tendenziell fällt bei geschlossenen Augen dieses Moment weg, wodurch das objet trouvé bzw. Readymade zum Objekt werden könnte, wenn da nicht die Malerei wäre. Magritte selbst hat nicht auf diese Weise logisch gedacht. Einmal schreibt er: „Wie weit man auch von einem Objekt entfernt sein mag, man ist nie völlig davon getrennt.“ R.M.: Sämtliche Schriften/271) Magrittes Interesse am Plastischen scheint zwar durch die Wahl der Totenmaske gegeben, aber dies wird nicht Thema eines Gemäldes, sondern Gegenstand eines Bildes, also Bildträger. Seine Zerstörung der Plastik durch die Malerei ist radikaler als die Demonstration einer Überlegenheit der Malerei, indem man Plastiken darstellt, wie das in der Neuen Sachlichkeit oft der Fall war.

Masken haben mit der Plastik eigentlich gar nichts zu tun, da sie durch Jahrhunderte als Symbol für die Musen und die Imitatio zum festen Bestandteil von Malerateliers gehörten. Die ehedem als Requisiten abgelegten, auch an den Wänden hängenden Masken (vgl. Menzels Atelierwand, 1872, Abb.15 ) verlebendigen sich plötzlich. In Italien geht diese Tradition auf Giorgio de Chirico zurück, dessen gemalte Statuen zwar nicht im Kolorit aber in ihrer Erscheinungsweise, meist schlafend, dem gewohnten Bild von Masken und Plastiken widersprechen. Die Maske hat sich als Attribut des Malers in der Kunst des 20. Jahrhunderts derart weiterentwickelt, da ß ihr selbst die Rolle einer lebendigen „Imitatio“ zukommt und der Maler aus dem Bild meist verschwunden ist. Gerade diese Tradition wird von Magritte ad absurdum geführt, da er das Symbol der Malerei mit einem „malerischen“ Motiv versieht und es dadurch zur Zukunft der Statuen oder Geburt der Plastik werden soll. Je genauer wir uns mit den direkten oder indirekten Vorbildern und Voraussetzungen dieses Werkes beschäftigen würden, umso mehr entzöge es sich einer ikonographischen Betrachtung. Die Bemalung einer Totenmaske erscheint als eine einmalige künstlerische Handlung. Dies wird durch alle Hinweise auf die Neue Sachlichkeit und die Vorliebe für das Motiv der Bildhauerei in den Gemälden nicht verständlicher. Die Schwierigkeit liegt nicht nur in der Wahl dieses Readymades, sondern auch in der Tatsache, daß ein Maler für ein „Bild“ einen derartigen Ausschnitt annimmt.Die Zukunft der Statuen koppelt Gesicht- und Tastsinn. Die Nähe der Maske macht die Distanz zum Tod bewußt, und die Ungreifbarkeit des Motivs der Wolken ist als Malerei ganz nah. Aber unterstützt die eine Ferne die andere, oder bricht sie diese nicht durch den Widerspruch der Gattungen? Magritte war kaum an plastischen Objekten interessiert. Er war in erster Linie Maler. Auf vielen seiner Werke sind Wolken zu sehen. In der Bildsprache werden sie als Element der Ferne benützt, tautologisch bei einem fliegenden Vogel (La grande Famille, 1963, Abb.16).

Im Fernglas (1963, Abb.17) gibt Magritte ein Fenster wieder, durch das man einen blauen Himmel mit Wolken sieht. Ein Flügel jedoch ist geöffnet und dahinter erscheint nicht ein Streifen des hellen „Durchblicks“, sondern dunkle Nacht. Die logische Annahme, der „Tag“ sei auf das Fensterglas gemalt und dieses nicht transparent, wird durch zwei Beobachtungen widerlegt. Durch den oberen Teil der geöffneten Fensterhälfte sieht man den Fensterrahmen, d.h. es handelt sich um durchsichtiges Glas. Außerdem müßte bei einer schrägen Ansicht der Bemalung eine perspektivische Verkürzung entstehen. Dies ist jedoch nicht der Fall, der Meereshorizont ist links und rechts in gleicher Höhe waagrecht wiedergegeben. Eine Erklärung dafür gibt es nicht. Der Wolkenhimmel ist nur durch das geschlossene, durchsichtige Fenster zu sehen; öffnet man es, verschwindet er. Die Transparenz des Glases ist nur gewährleistet, wenn sie nicht überprüfbar ist.

Dass das Glas eine Replik der durchscheinenden Wirklichkeit ist, hat Magritte öfters gezeigt, indem auf den zerbrochenen Scheiben Teile der jetzt ungehindert sichtbaren Welt haften geblieben sind: Ich zeige Ihnen hier nur Der Abend fällt herein (Abb.18,1964), wo die untergehende Sonne geteilt auf zwei Glasstücken am Boden liegt. Auf anderen Bildern sind die Wolken Muster von Tapeten oder Bühnen--prospekten (Abb.19) oder Motive von Bildern (also Bilder in Bildern). Mit diesem Kunstgriff holt Magritte das atmosphärisch Ferne wieder in die malerische Substanz zurück und weist darauf hin, dies sei alles lediglich Illusion. Das ironische Moment liegt darin, daß er sich mit malerischen Mitteln über die Begrenztheit der Malerei Klarheit verschafft. Daß die Wirk-lichkeit nicht nur optisch erfassbar ist, hat Magritte oft in illusionistischer Weise vorgeführt. Die getrennte Motivsuchen nach Masken und Wolken führt zu keinem Ziel, wenn man sich nicht bewußt macht, dass die Maske mehr ist als nur Bildgrund. Man sieht sie genauso wie die Wolken. Wie kommt Magritte zu dieser Überblendung? Vorstufen dazu hat Magritte vor 1932 erarbeitet. In Die gigantischen Tage (1928, Abb.20) sind die Konturen einer nackten, sich gegen einen Mann wehrenden Frau wiedergegeben, wobei der von hinten sichtbare Mann sich diesem Umriß einfügen muss, also größtenteils ausgespart bleibt und nur an den Stellen erkennbar ist, wo er den Akt perspektivisch überdeckt.

Die perspektivische Überlagerung hat Magritte immer wieder variiert, am deutlichsten in seinen Staffeleibildern, wie Die schöne Gefangene (1931), La condition Humaine I (Die Beschaffenheit des Menschen in mehreren Variationen, 1933, Abb.21). In den Staffeleibildern geht es immer um dasselbe Prinzip. Eine vor einem Fenster oder im Freien aufgestellte Staffelei verdeckt die dahinterliegende Landschaft, die zugleich auf dern Bild zu sehen ist. Dazu hat Magritte folgendes festgestellt: „Der im Gemälde dargestellte Baum verbirgt den Baum, der sich außerhalb des Baumes dahinter befindet. Er existiert im Geist des Betrachters tatsächlich nun gleichzeitig, sowohl innerhalb des Raumes im Gemälde und außerhalb in der wirklichen Landschaft.“ Magritte legt es dem Betrachter nahe, daß sich hinter dem auf dem Bild dargestellten Staffeleibild die dieser Darstellung entsprechend gleichende Wirklichkeit verbirgt, weil sie perspektivisch nahtlos ineinander übergehen. Aber eigentlich kann der Betrachter darüber nur spekulieren, denn diese vermeintliche Verdoppelung des Baumes in der Landschaft ist für ihn nicht gegeben. Sie wird vorgetäuscht; die Gefahr dabei liegt darin, mehr wahrzunehmen als wiedergegeben ist, indem man die Wirklichkeit des Bildes wörtlich nimmt. Jedenfalls verbirgt der Baum im Bild keinen dahinter "außer-halb des Raumes", eines Raumes, den es nicht auf der Bildfläche gibt. Im Unterschied zum „Raum des gemalten Bildes" gibt es keinen Raum „außerhalb in der wirklichen Landschaft“. Es liegt am Betrachter, was er in das Bild hineinzusehen und -zulegen vermag, bzw. wieweit er sich der Täuschung zu entziehen trachtet. Das Verwirrspiel dieser Menschlichen Beschaffenheit entsteht durch die spezifische Objektivitätstreue Magrittes, in der Bild und Abbild einander zu gleichen vorgehen. Magritte selbst hat strikt gegen jeglichen Ikonologismus gemalt und schreibt: „Die Bilder müssen so gesehen werden, wie sie sind. Auch gibt es in meiner Malerei keinen Vorrang des Unsichtbaren vor dem Sichtbaren.“ Im Sinne von Die Zukunft der Statuen findet auf diese Weise (Staffelei vor Wirklichkeit bzw. Malerei über Malerei) keine Überlagerung statt. Diese kann nur durch verschiedene Medien hervorgerufen werden, z.B. aus Malerei und Schrift.

Wenn wir uns daran erinnern, dass für Magritte etwa in Der Palast der Vorhänge (1929, Abb.22) der Himmel (ciel) nur ein Wort ist, dann erzwingt die Tendenz zur deutlichen Überlagerung in der gleichzeitigen Phantomlandschaft (Abb.23, 1928/29) die Lösung, wie sich auf dem Gesicht ein Gebirge zeigt. Wolken und Begriff sind in seinem Konzept austauschbare Zeichen. Um dieselbe Zeit beschäftigt sich Magritte mit sprach-bild-philosophischen Problemen. Er beginnt seinen berühmten Aufsatz in La Révolution surréaliste (1929) mit folgender Definition: „Ein Objekt ist von seinem Namen nicht so besessen, daß man nicht einen anderen, der besser dazu paßt, finden könnte.“ Er sagt ganz klar: „In einem Gemälde bestehen Wörter aus derselben Substanz wie Bilder“. Ich komme zwar zum Ende, wenn auch zu keinem Schluss. Ich plädiere für eine einfache Sachverhaltsdarstellung. Magritte zerstört die Bedingungen klarer Sicht sowohl des Reliefs, wie der sonst planen Malerei. Als Gattungen gewinnen sie nichts, wodurch allerdings ihre grundsätzlichen Bedingungen zur Diskussion gestellt werden. Es ist der Mythos des Ursprungs der Malerei, der sie faktisch mit dem Relief verbindet. Als der Geliebte der Tochter des korinthischen Töpfers (Di)Butades sie verlässt, um in den Krieg zu ziehen, zeichnet sie im Schein einer Fackel den Umriss seines Schattens nach. Es ist das erste Bildwerk eines Mannes, der nicht mehr zurückkehren wird, also eine Art Todesprofil, von dem der Töpfer ein Relief fertigen wird. Obwohl nicht ganz widerspruchsfrei, entsteht so nach Plinius die Malerei (Joseph-Benoît Suvée, 1791, Abb.24)

Der Ursprungs-Mythos spricht von der Malerei, die Plinius-Erzählung vom Relief. Was in der Erzählung nacheinander folgt, Schattenriss, Toter, Relief, finden wir bei Magritte synchron überlagert. Eine Pointe hat Magritte noch nachgeliefert. In vielen Bildern (Seestück, 1947, Abb.26) hat er den Gips-torso einer Frau, den er immer im Atelier vor sich hatte, bemalt. 1945 nennt er den von ihm naturalistisch bemalten Abguss - die Schamhaare ingwer-farben, die Brustspitzen rosa - La peinture (Malerei, 1945, Abb.25). Nur dann, wenn die Malerei auch bei einem Relief oder einer Skulptur kein Störfaktor, kein überlagerndes Medium ist, handelt es sich um reine Malerei. In L'avenir des statues dient sie der Bewußtwerdung der dritten Dimension einer anderen Kunstgattung, ganz gleich ob als deren Geburt oder Zukunft. Postskriptum: In Diskussionen lösen sich manche Rätsel zugunsten anderer. Nach dem Vortrag im Lehmbruckmuseum klärte mich Gottlieb Leinz dankenswerterweise darüber auf, dass der Titel von L'avenir des statues im Museum anlässlich des Ankaufs 1976 mit Napoleon-Maske (Die Geburt der Plastik) angegeben wurde. Da weder in den Katalogen des Museums, noch sonstwo in der mir heute zugänglichen Magritte-Literatur dieser Titel verwendet wird, bleibt für mich das Rätsel, woher ich 1982 davon gewusst haben könnte.

|

|

|

|

|

Abb.2

Abb.2

Abb.7

Abb.7

Abb.11

Abb.11

Abb.12

Abb.12

Abb.15

Abb.15