|

LE CIEL SUR TERRE

La stratégie de Klaus Pinter d'une re-déconstruction

In: Rebonds. Une œuvre éphémère pour le

PANTHÉON par Klaus Pinter. Monum, Éditions du patrimoine,

Paris 2002, S.6-13. Wiederabdruck in: Kunstwissenschaft - Eine Art Lehrbuch.

Essen 2002

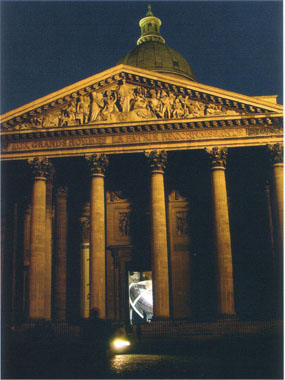

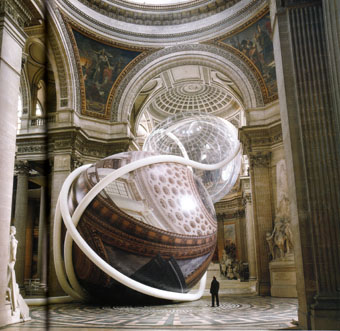

Deux énormes sphères ont été roulées

au Panthéon. Le sculpteur Klaus Pinter a ainsi placé la

forme géométrique la plus instable, mais aussi la plus

parfaite au sein même du «Temple des grands hommes»

: une sphère posée au sol, dans la croisée du transept

et une autre, suspendue, flottant dans le choeur. Le choix de cette

forme évoque l'histoire de l'esprit depuis Platon, qui dans le

Timée développa à partir des quatre éléments

le «Corps du Monde» dans sa forme sphérique. Involontairement

nous ressentons la sphère comme qualité idéale

et intemporelle, comme forme absolue, que nous ne voyons cependant que

de l'extérieur. A l'intérieur, sa surface lisse se soustrait

à toute perception claire.

L'artiste a cependant un tout autre objectif que de mettre en avant

cette tradition idéaliste. Il tente l'aventure paradoxale d'évoquer

la sphère comme symbole de l'ère démocratique depuis

la revolution française, tout en la transformant simultanément.

En se portant sur l'environnement des sphères, leur cadre, leur

passe-partout architectural, le regard saisit ainsi le thème

de la perception.

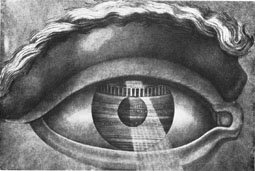

Dans l'introduction de La théorie des  couleurs,

de J. W. von Goethe, se trouve une célèbre citation empruntée

au mystique Jakob Böhme: « Si I'œil ne ressemblait pas

au soleil, il ne pourrait jamais le voir ». Goethe luimême

se réfèrait à la lumière er non à

la forme. Il serait cependant irresponsable d'oublier qu'aux alentours

de 1800, l'esthétique semblait comme possédée par

la sphère. Non seulement la lumière intérieure

rencontre couleurs,

de J. W. von Goethe, se trouve une célèbre citation empruntée

au mystique Jakob Böhme: « Si I'œil ne ressemblait pas

au soleil, il ne pourrait jamais le voir ». Goethe luimême

se réfèrait à la lumière er non à

la forme. Il serait cependant irresponsable d'oublier qu'aux alentours

de 1800, l'esthétique semblait comme possédée par

la sphère. Non seulement la lumière intérieure

rencontre

la lumière extérieure dans l'œil, mais le globe oculaire,

lui méme de forme sphérique, ressemble formellement à

l'astre du jour.

Lorsque l'église Sainte-Geneviève fut transformée

en Panthéon en 1791, plusieurs  architectes

révolutionaires avaient déjà conçu depuis

longtemps quantité de maisons et monuments sphériques

vertigineux. architectes

révolutionaires avaient déjà conçu depuis

longtemps quantité de maisons et monuments sphériques

vertigineux.

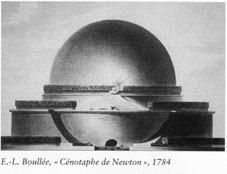

Etienne-Louis Boullée (1728-1799) avait ainsi imaginé

dès 1784 son gigantesque cénotaphe d'Isaac Newton, qui,

grâce à la loi sur la gravité, avait expliqué

le mouvement des planétes autour du soleil.

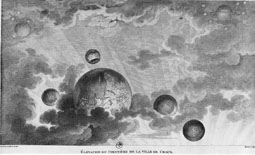

Claude-Nicolas

Ledoux (1736-1806) dessina dans Vision cet équilibre fluctuant.

Il réalisa avec Cimetière et surtout avec sa célèbre

Maison des gardes champêtres (1782) le prototype d'une

architecture angoissante, dont le haut et le bas étaient interchangeables.

Cette construction utopique devint dans La perte du Milieu (1948)

de Hans Sedlmayr, le témoin principal d'un diagnostic pessimiste

sur la modernité. Claude-Nicolas

Ledoux (1736-1806) dessina dans Vision cet équilibre fluctuant.

Il réalisa avec Cimetière et surtout avec sa célèbre

Maison des gardes champêtres (1782) le prototype d'une

architecture angoissante, dont le haut et le bas étaient interchangeables.

Cette construction utopique devint dans La perte du Milieu (1948)

de Hans Sedlmayr, le témoin principal d'un diagnostic pessimiste

sur la modernité.

Jean-Jacques Lequeu (1757-1825) fut lui aussi fasciné par les

possibilités qu'offrait la sphère à parvenir à

une égalité éternelle. Ses esquisses du Temple

de la terre et du Temple de l'égalité, réalisées

entre 1793 et 1794, en sont la meilleure preuve.

Le dessin Maison pour un cosmopolite d'Antoine Laurent-Thomas

Vaudoyer (1756-1846), publié en 1802 est un autre témoignage

de l'orientation cosmologique de l'architecture révolutionnaire.

L'architecture du Panthéon, en tant que monument funéraire

et commémoratif suivait une toute autre logique historique.

Deux siécles aprés sa construction, la corrosion de l'armature

des blocs de pierre (armature remontant à Jacques-Germain Soufflot,

1713-1780) menace à tout moment d'en faire tomber des morceaux

: - pour cette raison on ne peut plus pénétrer dans le

vaisseau central ou dans le transept - donc au centre du bâtiment,

sous la coupole. Les visiteurs, protégés par un filet,

ne peuvent ainsi que longer les barrières autour du «centre

perdu» de fait.

Le cercle est une métaphore parlante de la pensée, en

général, et de la pensée esthétique en particulier.

Jacques Derrida en fit d'ailleurs dans son livre La vérité

en peinture( 1978) une constante de son analyse déconstructiviste

des «quatre vérités de la peinture». Il y

rappela que Georg Wilhelm Hegel (1770-1891), lui aussi contemporain

des années révolutionnaires, en avait été

le précurseur. Et qui sera surpris d'apprendre que le mâitre

immédiat de Derrida, Martin Heidegger (1889-1976) avait lui aussi

eu recours au cercle dans De l'origine de l'œuvre d'art.

Derrida, lui, reste à la surface, car il se consacre à

la peinture. Le passe-partout devient chez lui le premier objet de ses

réflexions: «en ne cessant de se matérialiser, il

met en jeu sa carte, ou plutôt ici son carton, entre le cadre,

ou plus précisément la partie intérieure de celui-ci,

et l'extrémité extérieure de ce qu'il met en valeur.

Il fait ainsi ressortir, par son espace vierge, l'image, le tableau,

la forme, le système des traits et des couleurs». (La

vérité en peinture. 1978, Vienne, 1992/page 28).

Dans son «Intro-reduction», Derrida projète des cercles

diachroniques dans le cadre, tel un Astrolabe. De leur projection dans

l'espace naiît, implicitement, une sphère, forme idéale

de la pensée.

Dans le bâtiment même du Panthéon, cet espace est

accentué par les formes circulaires du dallage en pierre, conçu

par J.-B. Rondelet entre 1806 et 1809 (il avait décidément

le nom adéquat pour son projet).

La sphère de Klaus Pinter ne se trouve pas au centre exact du

Panthéon, c'est à dire sous le lanternon uniquement visible

de l'extérieur. Elle laisse libre cet endroit central pour que

l'on se souvienne de l'expérience scientifique qui bouleversa

la conception traditionnelle du monde, et qu'un roman d'Umberto Eco

rendit célèbre.

Louis Napoléon Bonaparte fit démonter en 1851 le célèbre

pendule de 43 kilos du physicien Léon Foucault et pendu à

un fil métallique de 67 mètres. Ce pendule avait été

construit pour démontrer, de façon visible, le mouvement

de rotation de la terre. La position quelque peu excentrée de

la sphère fait ainsi allusion à ce mouvement.

Si l'on ne peut, bien entendu, pas voir son intérieur, la surface

extérieure de la sphère n'est pourtant pas non plus l'objet

de la contemplation. Elle empêche au contraire d'admirer directement

la coupole. Mais il faut aussi avouer qu'elle reflète tout ce

qui se trouve au-dessus d'elle. Nous voyons ainsi, sur la surface de

la sphère, la voûte de la coupole, sans que cette dernière

ne se réfléchisse exactement. Le visiteur voit ainsi stir

la surface convexe de la sculpture, ce qui ne lui est pas permis d'admirer

directement.

Klaus Pinter est depuis toujours un destructeur: il bouleverse toujours

l'ordre rencontré par des interventions décoratives. Dans

les musées et dans tout bâtiment marqué par la patine

de l'histoire, il aime déconstruire volontairement la supposée

harmonie, et nous oblige ainsi à la remettre en question. Au

Panthéon il n'y a a pas uniquement deux sphères esthétiques,

l'une posée au sol et l'autre dans les airs : ces deux sphères

montrent bien plus ce qui est caché et dévoilent indirectement

le centre lumineux de  l'architecture

traditionnelle. Le regard vers le haut avait été, jusqu'à

la Révolution française, une évidence sociale:

d'en haut venait la lumière, la splendeur, la vérité,

la grâce, la richesse. L'Eglise et l'Etat avaient une organisation

pyramidale, jusqu'à ce que l'homme se redresse et mette un terme

à cet état voulu par Dieu. La sphère flottant dans

le chœur, tel un ballon, représente cette élévation.

Par la construction de leur dirigeable en 1783, les frères Etienne

Jacques et Michel Joseph de Montgolfier ont l'architecture

traditionnelle. Le regard vers le haut avait été, jusqu'à

la Révolution française, une évidence sociale:

d'en haut venait la lumière, la splendeur, la vérité,

la grâce, la richesse. L'Eglise et l'Etat avaient une organisation

pyramidale, jusqu'à ce que l'homme se redresse et mette un terme

à cet état voulu par Dieu. La sphère flottant dans

le chœur, tel un ballon, représente cette élévation.

Par la construction de leur dirigeable en 1783, les frères Etienne

Jacques et Michel Joseph de Montgolfier ont

été les premiers à se lancer à la conquête

du ciel. Les architectes de la Révolution ont fait leur ce ballon

pour le ramener sur la terre désormais transformée.

Odilon Redon: "E.A.Poe. L'œil

qui se dirige comme un ballon

bizarre vers l'infini", 1882

Le cercle s'impose à nous mentalement devant l'équilibre

ainsi ébranlé. Hegel avait ainsi, dans sa théorie

des formes, imaginé l'esprit objectif au-dessus de l'esprit subjectif

et l'esprit absolu comme ersatz philosophique de Dieu, tout en adoptant

trois étapes dans le développement de l'Idée :

l'art, la religion et la philosophie.

Le regard vers la coupole est désormais perturbé. C'est

bien là tout le secret du Panthéon : s'il est destiné

aux grands hommes, le simple mortel ne peut cependant que tourner autour

du centre, à cause de l'état matériel et architectonique

du bâtiment. Le visiteur ne peut se placer au cœur du bâtiment

et admirer cette splendeur verticale. Pinter rétablit ce rapport

en reconstruisant ce point de vue.

Un miroir ovale et reflétant directement la pièce, présenté

lors de l'exposition Wiener Mischung (Mélange viennois) à

la Hermes Villa de Vienne en 2000, avait déjà le même

but. Dans l'exposition actuelle, il utilise la forme symbolique qui,

aux alentours de 1800, avait ébranlé les hiérarchies

fondamentales des relations sociales.

La réflexion de la perspective à la surface de la sphère

montre non seulement l'espace caché à la vue, mais aussi

celui qui fut aussi perdu historiquement. Si la sphère a bouleversé

vers 1800 la vision er la perception des hommes, elle personnifie aujourd'hui

le passé. C'est le seul retour possible. Elle ne rétablit

pas par nostalgie la cour royale et son système de domination

verticale, er ne répète pas non plus le bouleversement

révolutionnaire. Au contraire, la sculpture, spécialment

crée pour le «cadre» du Panthéon, met en scène

l'image. La présentation cache ce qui est montré.

Lors de son exposition au Louvre en 1990 et intitulée «Mémoires

d'aveugle: l'autoportrait et autres ruines », Derrida thématisa

ce processus: il attira l'attention des histoiriens d'art sur le fait

que le peintre, lorsqu'il peint, ne peut voir son motif, et que même

le trait ainsi formé reste caché sous la main qui dessine.

Le tableau nait donc aveugle.

A l'époque,

il présentait une A l'époque,

il présentait une  Allégorie

de l'œuvre de Jan Provost (1465-1529): le Christ er Marie portent

leur regard, comme le veut la tradition chrétienne, vers Dieu

le père et non vers la sphère entre terre et ciel, placée

au milieu du tableau. Le regard vers le ciel est devenu obsolète,

à moins que l'on ne s'intéresse à l'astronomie

ou au cosmos matériel. Pinter rétablit, grâce à

ses sphères, le lien historique perdu entre le spectateur et

le ciel, en le détruisant volontairement et en le laissant ainsi

à la réflexion. Allégorie

de l'œuvre de Jan Provost (1465-1529): le Christ er Marie portent

leur regard, comme le veut la tradition chrétienne, vers Dieu

le père et non vers la sphère entre terre et ciel, placée

au milieu du tableau. Le regard vers le ciel est devenu obsolète,

à moins que l'on ne s'intéresse à l'astronomie

ou au cosmos matériel. Pinter rétablit, grâce à

ses sphères, le lien historique perdu entre le spectateur et

le ciel, en le détruisant volontairement et en le laissant ainsi

à la réflexion.

(Traduction de Christophe Noblet)

|