|

Die

Allegorien des Mark Tansey

(Anleitung zu einer Dekonstruktion der Moderne)

NOEMA Art Journal Nr. 43, Januar/Februar 1991, S.23-33

Mark Tanseys Bildwelt täuscht einfach. Da reitet ein Trupp über

den Horizont, kämpfen zwei Männer auf einem Felsen in einer

Schlucht, zeichnet ein Ureinwohner ein Strichmännchen an die Höhlenwand,

überqueren Menschen auf verschiedene Art und Weise einen Abgrund,

rauscht ein Wasserfall, zieht ein Mann seine Jacke aus.

Wer lange genug sucht, wird vielleicht die zitierten Bildquellen aus

Gemälden, Fotos und Werbung finden. In allen Bildern aus dem Jahr

1990 finden sich darüberhinaus Textspuren, zunächst aus dem

Buch Blindness and Insight, dessen Titel immer wieder auftaucht.

Paul de Mans nie ins Deutsche übersetzte, erstmals 1971 erschienene

Blindheit und Einsicht ist die Bibel der dekonstruktivistischen

Literaturwissenschaft. In den neuesten Gemälden werden Passagen

aus Jacques Derridas Grammatologie benützt.

Tansey

zwingt den Betrachter, diese Texte im Original zu lesen, da sie in den

Bildern verwischt, wiederholt oder nur bruchstückhaft zitiert werden.

Man fühlt sich genötigt, (zumindest) die Doppelseite 146-147

aus dem Buch de Mans zu studieren. (Der Maler zeigt dem distanziert

Schauenden sogar schließlich die Zahl 146, also in welche Seite

sich der Reader, der Leser buchstäblich zu vertiefen

hat). Selbst für diejenigen, die sich den asketischen Übungen

der Konzept-Kunst unterzogen haben, ist diese Art der Textexegese ungewohnt.

Der Weg der Interpretation führt von der unmittelbaren Anschauung

der leicht erkennbaren Motive zur Lektüre von komplizierten Theorien

und müßte in einer Kehrtwendung wieder zum jeweiligen Bild

zurückführen.

Dieser Pfad wird nur selten beschritten. Die Bilder stellen ihre Fragen,

und wenn keine Antworten erfolgen, kommt kein Dialog zustand. Jedes

Gespräch verlangt nach gewissen Regeln, damit es entstehen kann.

Im folgenden werden einige angeboten, um die Gedankenwelt eines Künstlers

vorzustellen, dem die Errungenschaften der Moderne zuwider sind, der

aber auch Rezepte zu ihrer Überwindung anbietet.

Hier kann nur der Plan eines Labyrinths skizziert werden, in das der

Maler die Betrachter lockt. Er will malen, was sich nicht malen läßt.

"Allegorie" bedeutet wörtlich "anders sagen".

Eine Allegorie zeigt nicht direkt, was sie meint. D. h. umgekehrt, daß

das Gezeigte nicht das Gedachte aussagt, sondern etwas anderes. "Dekonstruktion"

zerlegt einen Text, ein Bild, eine Architektur, um hinter den Fassaden

aufzudecken, wie sie nicht nur formal, sondern von der Konstruktion

her funktionieren. Es wird das dem Erbauer unbewußte Prinzip gesucht.

"Modern" ist oder war die Auffassung, daß nicht die

Vergangenheit, sondern nur die Gegenwart eine Orientierung bieten soll.

Nicht die Tradition sei das Vorbild, sondern das noch Unbekannte-Neue.

Nach dieser Vorstellung gibt es einen Fortschritt in den Gestaltungen,

aber auch in den Erkenntnissen. In den Bildern der letzten Jahre hat

Tansey die sich militärisch gebärdenden Modernen für

die Zerstörung der Kunst verantwortlich gemacht. Jetzt predigt

er die Erinnerung.

Derrida stellt de Man in Frage (Derrida queries de Man).

Im Bild geht es handgreiflicher zu als in seinem Titel. Da raufen zwei

Männer um ihr Leben. In einer Schlucht tänzeln sie auf einem

Felsvorsprung, auf dem vertikal der Buchtitel Blindness and Insight

prangt. Gemäß der Stichvorlage von Sidney Paget aus dem

Jahr 1893 (freundlicher Hinweis von Frauke Heuer) wird Sherlock Holmes

in die Reichenbachfälle abstürzen.

Wer

Derridas, seinem 1983 verstorbenen, "geliebten Freund" Paul

de Man gewidmetes Buch Mémoirs liest, wird vergeblich

nach einer Infragestellung suchen. Im Gegenteil, es ist eine Lobpreisung

der herausragenden Bedeutung des in den USA zum Literaturpapst avan-cierten

Belgiers. Er erinnert sich an den Toten - umso mehr, als er selbst als

Begründer des Dekonstruktivismus dessen Anreger war und zu einer

zentralen Denkergestalt unserer Tage wurde. Die

Erinnerung an den Freund wird zur Argumentationsebene für die Rolle

der "Erinnerung" in den Schriften de Mans. Er scheint den

hinterlassenen Lebenden so sehr zu faszinieren, daß er "Das

Scheitern des Gedächtnisses... (als) kein Scheitern" empfindet

und konzediert, daß " es für Paul de Man, den großen

Denker des Gedächtnisses, nur Gedächtnis gibt, daß aber

eine Vergangenheit im buchstäblichen Sinne nicht existiert."

Das ganze Buch versucht das Wesen des Freundes in dessen Fähigkeit

der Interpretation mit Hilfe des Vergessens zu umreißen. Von einem

im Bildtitel anklingenden Zweifel kein Wort. Doch

dann passierte das Schreckliche. Die Feuilletons der Weltpresse breiteten

de Mans Vergangenheit als eines mit den Nazis kollaborierenden, antisemitische

Artikel verfassenden Autors der Jahre 1940-42 aus. Bezieht sich Tansey

also auf eine, nach dieser Aufdeckung eintretende Distanzierung Derridas?

Stellte dieser nun seinen toten Freund in Frage und begab sich dabei

in eine ihn selbst gefährdende Situation? Wer

Derridas, seinem 1983 verstorbenen, "geliebten Freund" Paul

de Man gewidmetes Buch Mémoirs liest, wird vergeblich

nach einer Infragestellung suchen. Im Gegenteil, es ist eine Lobpreisung

der herausragenden Bedeutung des in den USA zum Literaturpapst avan-cierten

Belgiers. Er erinnert sich an den Toten - umso mehr, als er selbst als

Begründer des Dekonstruktivismus dessen Anreger war und zu einer

zentralen Denkergestalt unserer Tage wurde. Die

Erinnerung an den Freund wird zur Argumentationsebene für die Rolle

der "Erinnerung" in den Schriften de Mans. Er scheint den

hinterlassenen Lebenden so sehr zu faszinieren, daß er "Das

Scheitern des Gedächtnisses... (als) kein Scheitern" empfindet

und konzediert, daß " es für Paul de Man, den großen

Denker des Gedächtnisses, nur Gedächtnis gibt, daß aber

eine Vergangenheit im buchstäblichen Sinne nicht existiert."

Das ganze Buch versucht das Wesen des Freundes in dessen Fähigkeit

der Interpretation mit Hilfe des Vergessens zu umreißen. Von einem

im Bildtitel anklingenden Zweifel kein Wort. Doch

dann passierte das Schreckliche. Die Feuilletons der Weltpresse breiteten

de Mans Vergangenheit als eines mit den Nazis kollaborierenden, antisemitische

Artikel verfassenden Autors der Jahre 1940-42 aus. Bezieht sich Tansey

also auf eine, nach dieser Aufdeckung eintretende Distanzierung Derridas?

Stellte dieser nun seinen toten Freund in Frage und begab sich dabei

in eine ihn selbst gefährdende Situation?

Keinesfalls.

Obwohl Derrida die Kunst des Vergessens so deutlich in das Zentrum des

Denkens von de Man gestellt hatte, schien er nachträglich gar nicht

zu fassen, wie recht er damit hatte. Er schreibt eine Fortsetzung: Wie

Meeresrauschen auf dem Grund einer Muschel. Derrida denkt gar nicht

daran, de Man in Frage zu stellen. Bei aller Skepsis und Verletztheit

geht er zum Gegenangriff über. Man müsse die Dinge lesen,

die de Man nicht geschrieben habe, man sollte ihn überhaupt

genauer lesen, man hätte die damaligen (von de Man so kunstvoll

vergessenen) Zusammenhänge der Kriegsjahre zu rekonstruieren. Derrida

verrät seinen Freund nicht, und jeder kann in den Lektüren

dieser von einem jammernden Ton begleiteten Argumentationskette festzustellen

versuchen, ob Derrida in dieser existentiellen Situation auf seine eigene

Methode der Dekonstruktion verzichtet oder nicht, ob er sich selbst

untreu wird, nur weil er einem Toten die Treue hält.

Tansey

stellt dar, was nicht passiert ist, der Titel sagt etwas ganz anderes

als das Bild. Die beiden tanzen über dem Abgrund. Warum diese Schlucht?

Bedeutet das, daß Derrida de Man in Frage hätte stellen müssen,

um nicht das Menuett mit einem Toten zu riskieren?

Das

Rätsel läßt sich ohne den Bild-Text nicht lösen.

Die beiden sind in ihrem letzten Tango auf einem Eckstein verschränkt,

von dem der Buchtitel Blindness and Insight hinabzieht. Der Dekonstruktivismus

begreift die Allegorie als "Eckstein", als eines die Konstruktion

bestimmenden Teilstückes, das nicht wie ein Schlußstein den

Bau vollendet, sondern von Anbeginn wie ein blinder Fleck im Auge des

Künstlers verborgen ist. Als Plattform für die Pirouette des

Paares hat Tansey einen Text eruiert. Es ist nicht der blinde Fleck

des Bildes, denn der Maler zeigt ihn genau. Die beiden immer wieder

von Tansey zitierten Seiten des Buches handeln vom Begriff der Moderne,

der von de Man in freier Auslegung Nietzsches in der Spontaneität

des Lebens, zugleich aber im Vergessen der geschichtlichen Vergangenheit

gesehen wird.

Indem

Tansey die Betrachter seiner Bilder dazu anleitet, sich dieser Theorie

des Vergessens als Basis der Moderne zu versichern, zwingt er uns zu

einer antimodernen, nämlich erinnernden Interpretation. Indem der

Bild-Text über das Vergessen undeutlich und verwischt erscheint,

wird die Rekonstruktion nötig und dem Text widersprochen. Oder

als Anregung einer weiteren Interpretation: Nicht Derrida stellt de

Man in Frage, sondern Tansey Derrida, weil der de Man nicht vergessen

kann, obwohl er sich krampfhaft an dessen Theorie des Vergessens klammert.

Der Maler empfiehlt sich der Tradition und ruft in die Stille: "Vergeßt

die Moderne!"

In

diesem Ringelspiel der Bedeutungen gelangen wir zum Thema des Tanzes.

Die beiden Genies kämpfen weniger, als sie Walzer tanzen. Nicht

daß es dadurch ungefährlicher wäre, aber die Regeln

sind andere - sie führten konsequenterweise zu den von Derrida

und de Man diskutierten Äußerungen Jean Jaques Rousseaus

über das Verhältnis von Musik und Malerei. Darüberhinaus

aber bestimmen sie die Sprache de Mans. Hamachers Einleitung "Unlesbarkeit"

schwelgt deshalb in den entsprechenden Begriffen: "Tanzfigur",

"Einmarsch", "Eiertanz", "Stechschritt"

usw.

De

Mans letztes Werk galt der Interpretation von Kleists Über das

Marionettentheater. Es schließt mit der: "... Falle der

ästhetischen Erziehung, die unvermeidlich der Zerstückelung

der Sprache durch die Kraft der Buchstaben mit der Anmut eines Tanzes

verwechselt. Dieser Tanz, ob er nun als Spiegel, als Nachahmung, als

Geschichte, als das Gefecht der Interpretation, oder als anamorphische

Transformation von Tropen erscheint, ist die letzte Falle, ebenso unvermeidlich

wie tödlich."

Tansey

tritt den Gegenbeweis an. Nur der die Buchstaben des Bildes nicht entziffernde

Betrachter gerät in Versuchung, den Text mit dem Tanz zu verwechseln.

Vielmehr hält er den tanzenden, im Gefecht der Interpretation mit

Derrida verstrickten, toten de Man "nachahmend" in der ästhetischen

Falle. Wie das Vorbild zeigt, handelt es sich um den letzten, detektivisch

nicht mehr zu bewältigenden Fall vor dem Absturz.

Jedes

der 1990 entstandenen Bilder Mark Tanseys ist eine Allegorie des Lesens.

Sie erschließen sich nicht im Entziffern der undeutlichen Texte,

sondern bedeuten als ästhetische Fallen für den Betrachter

etwas anderes. Da Derrida de Man nicht in Frage gestellt hat, wird er

seinem Freund, der das Vergessen predigte, untreu. Indem Tansey auch

seine Bildtitel dem Dekonstruktivismus entnimmt und sie im Illusionismus

seiner Bildwelten verbirgt, konstruiert er eine Gegenwelt.

Auf

der Brücke über die Cartesianische Kluft (Bridge

Over The Cartesian Gap) versucht jeder monologisch seine Haut auf

andere Weise zu retten, als ob man mit einer Leiter, im Huckepack, mit

einem Kanu, laufend, Schubkarren schiebend, als Handwerker oder Geschäftsmann,

angesichts der Unendlichkeit der Welt allein die geringste Chance hätte.

Tansey illustriert den Wahn des neuzeitlichen Denkens, die individuellen

Versuche, den "Weg" der Erkenntnis für sich selber zu

finden. Descartes bevorzugte Wander- und Reisemetaphern. Auf

der Brücke über die Cartesianische Kluft (Bridge

Over The Cartesian Gap) versucht jeder monologisch seine Haut auf

andere Weise zu retten, als ob man mit einer Leiter, im Huckepack, mit

einem Kanu, laufend, Schubkarren schiebend, als Handwerker oder Geschäftsmann,

angesichts der Unendlichkeit der Welt allein die geringste Chance hätte.

Tansey illustriert den Wahn des neuzeitlichen Denkens, die individuellen

Versuche, den "Weg" der Erkenntnis für sich selber zu

finden. Descartes bevorzugte Wander- und Reisemetaphern.

Im

Feindlichen Einfall (Incursion) sprengt der avantgardistische

Vortrupp über den eigenen Horizont dem Ziel des Textes entgegen,

ihn aber durch die staubaufwirbelnde Hatz zu einem Bild verunklärend.

Wieder sehen wir uns der Dialektik des Gedächtnisses gegenüber.

Der Text von de Man über das notwendige Vergessen als Kennzeichen

der Moderne wird als Utopie der Beteiligten erinnert. Das Bild entsteht

aus der Demonstration, daß diese Art des modernen Vergessens nur

monochrome Nebelschwaden und tropfende Farbspuren hervorgebracht hat.

Nicht das Mitreiten, sondern die Distanz dazu ermöglicht im klärenden

Blick das Bild.

Die

ohne Sicherung den Fels erklimmende Bergsteigerin scheint den Text vor

lauter Buchstaben nicht zu sehen. Genaues Lesen (Close Reading)

kann nicht den Zusammenhang deutlich machen, daß zwar der Felsen

sich verändert, der darauf (unten) lesbare Text sich (oben) wiederholt.

In Allegorien des Lesens schreibt de Man über neuere Literaturwissenschaften:

"... doch in keinem von ihnen sind die Beschreibungs- und Interpretationstechniken

weiter entwickelt als die Techniken des close reading in den

30er und 40er Jahren. Formalismus, so scheint es, ist eine alles-verschlingende

und tyrannische Muse; die Hoffnung, man könne technisch originell

und gleichzeitig in seiner Darstellung gewandt sein, wird von der Geschichte

der Literaturwissenschaft nicht bestätigt." Sie

wird aber von der Malerei demonstriert. Die "Muse" steigt

ohne Haken und Seil in der sicherungslosen Weise des "free climbing"

"technisch originell... und gewandt" auf. Der Maler aus Distanz

sieht mehr als der beste Literaturwissenschaftler und sogar besser als

die formalistische "Muse". Tansey illustriert nicht Paul de

Man, sondern zeigt die Grenzen dekonstruktivistischer Textualität

durch anschauliches Sehen auf. Ganz altmodisch ficht er einen Wettstreit

der Künste (Paragone) aus. Die

ohne Sicherung den Fels erklimmende Bergsteigerin scheint den Text vor

lauter Buchstaben nicht zu sehen. Genaues Lesen (Close Reading)

kann nicht den Zusammenhang deutlich machen, daß zwar der Felsen

sich verändert, der darauf (unten) lesbare Text sich (oben) wiederholt.

In Allegorien des Lesens schreibt de Man über neuere Literaturwissenschaften:

"... doch in keinem von ihnen sind die Beschreibungs- und Interpretationstechniken

weiter entwickelt als die Techniken des close reading in den

30er und 40er Jahren. Formalismus, so scheint es, ist eine alles-verschlingende

und tyrannische Muse; die Hoffnung, man könne technisch originell

und gleichzeitig in seiner Darstellung gewandt sein, wird von der Geschichte

der Literaturwissenschaft nicht bestätigt." Sie

wird aber von der Malerei demonstriert. Die "Muse" steigt

ohne Haken und Seil in der sicherungslosen Weise des "free climbing"

"technisch originell... und gewandt" auf. Der Maler aus Distanz

sieht mehr als der beste Literaturwissenschaftler und sogar besser als

die formalistische "Muse". Tansey illustriert nicht Paul de

Man, sondern zeigt die Grenzen dekonstruktivistischer Textualität

durch anschauliches Sehen auf. Ganz altmodisch ficht er einen Wettstreit

der Künste (Paragone) aus.

Im

Rückblick der sich (im Bildvordergrund kaum sichtbaren) hinter

ihren  Begriffstrümmern

verschanzenden Haudegen erscheint jenseits des durch die Schlachten

der Avantgarde zerstörten und von Schrift-Panzern durchfurchten

Tales des Zweifels (Valley of Doubt) die Montagne de St.

Victoire des Paul Cézanne als Ikone einer ersehnten Besinnung.

Otto Steinerts Foto Schlammweiher 2 (1953) bildet die Vorlage

eines durch Industrie vernichteten Bodens. Doch wie beginnt man noch

einmal? Das Wesen der Malerei, so lautet Tanseys Antwort, liegt im nicht-malbaren

Ursprung. Was kann man alles nicht zeigen! Begriffstrümmern

verschanzenden Haudegen erscheint jenseits des durch die Schlachten

der Avantgarde zerstörten und von Schrift-Panzern durchfurchten

Tales des Zweifels (Valley of Doubt) die Montagne de St.

Victoire des Paul Cézanne als Ikone einer ersehnten Besinnung.

Otto Steinerts Foto Schlammweiher 2 (1953) bildet die Vorlage

eines durch Industrie vernichteten Bodens. Doch wie beginnt man noch

einmal? Das Wesen der Malerei, so lautet Tanseys Antwort, liegt im nicht-malbaren

Ursprung. Was kann man alles nicht zeigen!

Der

von hinten beleuchtete Ureinwohner vor der Wand ritzt die Gestalt eines

Menschen mit einem "a" im Kopf in den Felsen. Seine Hand mit

dem Stäbchen, die Hand seines Schattens und die Hand des Geritzten

treffen einander in einem Punkt. Darüber sehen wir nochmals drei

Realitätsgrade von Köpfen, den des Menschen, seines Schattens

und seines Werkes, einander berühren. Tansey

bezieht sich auf die seit der Antike bekannte Tradition vom Entstehen

der Malerei: Schattenriß des geliebten Partners und sich spiegelnder

Narziß. Er "illustriert" aber einen Kommentar Derridas

zu einem Zitat von Jean-Jaques Rousseau: "Die Bewegung jenes Stäbchens...

löst sich nicht vom Körper ab. Im Unterschied zum gesprochenen

oder geschriebenen Zeichen trennt sie sich nicht vom begehrenden Körper

dessen, der umreißt, oder vom unmittelbar wahrgenommenen Bild

des anderen. Zweifellos ist auch das ein Bild, was da am Ende des Stäbchens

sich abzeichnet, aber ein Bild, das sich selbst noch nicht ganz von

dem, was es repräsentiert, getrennt hat; das von der Zeichnung

Gezeichnete ist beinahe präsent, leibhaftig in seinem Schatten.

Der Abstand des Schattens oder des Stäbchens ist beinahe nichts."

(Grammatologie) Der

von hinten beleuchtete Ureinwohner vor der Wand ritzt die Gestalt eines

Menschen mit einem "a" im Kopf in den Felsen. Seine Hand mit

dem Stäbchen, die Hand seines Schattens und die Hand des Geritzten

treffen einander in einem Punkt. Darüber sehen wir nochmals drei

Realitätsgrade von Köpfen, den des Menschen, seines Schattens

und seines Werkes, einander berühren. Tansey

bezieht sich auf die seit der Antike bekannte Tradition vom Entstehen

der Malerei: Schattenriß des geliebten Partners und sich spiegelnder

Narziß. Er "illustriert" aber einen Kommentar Derridas

zu einem Zitat von Jean-Jaques Rousseau: "Die Bewegung jenes Stäbchens...

löst sich nicht vom Körper ab. Im Unterschied zum gesprochenen

oder geschriebenen Zeichen trennt sie sich nicht vom begehrenden Körper

dessen, der umreißt, oder vom unmittelbar wahrgenommenen Bild

des anderen. Zweifellos ist auch das ein Bild, was da am Ende des Stäbchens

sich abzeichnet, aber ein Bild, das sich selbst noch nicht ganz von

dem, was es repräsentiert, getrennt hat; das von der Zeichnung

Gezeichnete ist beinahe präsent, leibhaftig in seinem Schatten.

Der Abstand des Schattens oder des Stäbchens ist beinahe nichts."

(Grammatologie)

Tansey

aber widerspricht der Ursprungs-Theorie (weder umreißt der Urmensch

den Schatten der scheidenden Geliebten, noch bildet er sich selbst ab),

und das geritzte Bild hat sich von dem, was es zeigt (dem Menschen),

getrennt, obwohl es das geschriebene Zeichen einschließt. Oder

anders: Er zeigt auch in der Schrift eine nicht die Realität (der

menschlichen Gestalt und der Druckschrift in der Natur der Felswände)

wiederholende Gestaltung. Nach Descartes ist die Welt nicht gelb, nur

weil sie gelb erscheint.

Derrida

kritisiert eine Ansicht, die Claude Lévi-Strauss in seinen Traurigen

Tropen vertritt. Dieser glaubte nämlich in der Schreibstunde,

daß der Häuptling der Nambikwara das den schreibenden Ethnologen

nachahmende Kritzeln als Machtinstrument in der vor diesem Einbruch

der Schrift unschuldigen Gesellschaft mißbrauche. Diese Sicht

gleiche dem naiven Schluß, die Welt sei gelb, nur weil sie so

erscheine (die Nambikwaras waren keinesfalls so friedfertig). Indem

Tansey diese Mal- und Schreibstunde gelb malt, gibt er zu erkennen,

daß das a nicht den Ursprung an sich, sondern nur eine

subjektive Schau einer anfänglichen Schreib- bzw. Malstunde wiedergebe.

Auch aus der Farbgebung weiß der Betrachter, so fand es

nicht statt.

Der

Ursprung der Malerei ist jener Moment, in welchem das Malen entsteht,

sodaß es als Gemaltes nicht sichtbar gemacht werden kann. Tansey

zeigt den Ursprung der Malerei dadurch an, daß er seine Unsichtbarkeit,

seine Unzeigbarkeit vorführt. Er malt den Satz: "Der Ursprung

der Malerei ist der nicht malbare Ursprung." Er liegt nämlich

dort, wo der Ursprung der Sprache zu hören bzw. zu sehen ist.

Wenn

wir das gezeichnete menschliche Bild sehen, sagen wir "Gestalt",

"Mensch", "Gekritzel" usw., aber wir sagen es eigentlich

nicht, sondern denken es im Vergleich mit den beiden anderen Gestalten,

dem Maler und seinem Schatten, die auch drei Realitätsgrade zu

einem Ursprung hin sind: nämlich dem A-Morphen. Die drei Realitätsgrade

reduzieren die Wirklichkeit in einzelnen Schritten vom Körper zum

Schatten zur Zeichnung, die zwar als Gestalt sichtbar bleibt, aber durch

den Buchstaben A, der als Alpha, als Anfang zugleich zum "alpha

privativum", dem verneinenden Präfix wird: aus Gestalt, "morphe",

wird der Begriff "amorphos", das Gestaltlose.

Doch

das "a" denken und vergleichen wir nicht, sondern sprechen

es als A aus. Der Umriß des Körperbildes bezieht sich auf

andere im Bild, der Laut aber auf uns, die wir ihn aussprechen. Tansey

reflektiert eine weitere Theorie Derridas. Vereinfacht ausgedrückt

war nicht der Laut am Anfang, worauf die Schrift folgte, sondern zuerst

war die Schrift da und dann die Sprache. Doch

das "a" denken und vergleichen wir nicht, sondern sprechen

es als A aus. Der Umriß des Körperbildes bezieht sich auf

andere im Bild, der Laut aber auf uns, die wir ihn aussprechen. Tansey

reflektiert eine weitere Theorie Derridas. Vereinfacht ausgedrückt

war nicht der Laut am Anfang, worauf die Schrift folgte, sondern zuerst

war die Schrift da und dann die Sprache.

Das

A als Zeichen ist zwar ebenso eine Form wie der Körperumriß,

auch wenn der Laut nicht im Bild sichtbar ist, wie die Körper-Realitätsgrade,

doch ist das geschriebene A nicht Abbild wie der gezeichnete Körper,

weil sich der Laut nicht abbilden läßt. Der Buchstabe bezieht

sich als Alpha privativum nicht nur auf die Gestalt, sondern auch auf

sich selbst. Zwar ist er wie jeder andere Buchstabe auch Signifikant

eines Phones, also den Laut bezeichnend, doch als erster Buchstabe verneint

er diesen, sich selbst bzw. das Signifikat, das Bezeichnete zugleich.

es wird eine A-Phonie, die Lautlosigkeit daraus. Der "Beweis":

wir hören ihn nicht.

Wir

müssen den Laut erst aussprechen, um den Unlaut denken zu können.

Wir sehen A und sprechen AAA..A und hören nur den Laut A - erst

wenn wir A als Anfang und Alpha privativum denken, gewinnt dieser gesprochene

Laut auch den Sinn eines am Anfang stehenden Nicht-Lautes, der Stille,

der Stummheit. Eine Trennung ist nötig, man muß sich abkapseln

vom ersten gesprochenen Ton, um ihn als ersten, aus der Nicht-Tonalität

herausgeborenen zu erkennen. Dieses Erkennen des Ursprunges muß

einhergehen mit einer Negation, einem Streichen des A-Lautes.

Dadurch

versiegt das geschriebene A wieder in der Sichtbarkeit, d. h. wir sollen

es nicht sprechen, sondern nur sehen. Der paradoxe Kreis schließt

sich: das A steht als Gesehenes am Anfang der Sprache. Es gibt "keinen

einfachen Ursprung. Denn was reflektiert ist, zweiteilt sich in sich

selbst, es wird ihm nicht nur sein Bild hinzugefügt. Der Reflex,

das Bild, das Doppel zweiteilen, was sie verdoppeln. Der Ursprung der

Spekulation wird eine Differenz. Was sich betrachten läßt,

ist nicht Eins, und es ist das Gesetz der Addition des Ursprunges zu

seiner Repräsentation, des Dings zu seinem Bild, daß Eins

plus Eins wenigstens Drei machen." (Grammatologie)

In

der vielschichtigen Bedeutung des den Ursprung der Malerei (nicht) vorführenden

Bildes a legt Tansey sein Credo dar. Weitere, ebenso negierte

Koordinaten dieses "Selbstbildnisses" sind: Das platonische

Höhlengleichnis: die Schreibweise "differance"

von Derrida; die Schrift-Schöpfungs-Theorie von Jean-Jaques Rousseau.

In dieser kaum mehr zu entziffernden Spekulation deklariert sich Mark

Tansey als Neo-Konzept-Künstler, der mit den Mitteln der Malerei

bisherige Malweisen zugunsten eines, wenn auch unhörbaren, philosophischen

Diskurses verwirft. In seinen Bildern ist das Sichtbare nicht das Gedachte,

das nach und nach von der Natur wie vom Wasser under erasure abgeschliffen

wird.

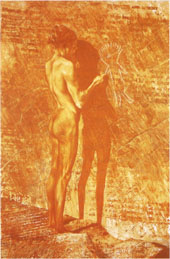

Auch

im Bild Johannes des Täufers ist der Hinweis auf die "Schreibstunde"

zu lesen. Dieser Johannes sucht nicht nach der Macht der Schrift,

sondern legt sein Kleid der Schrift (Grammatologie, 2. Kap.)

ab, um den bloßen Körper der Worte zu befreien. Die paradox-prophetische

Predigt dieses seltsamen Heiligen an der Zeitenwende endet vorerst in

der Ablehnung der vielen Texte oder Worte über das spontane Vergessen

der Geschichte (im Sinne de Mans). Immer wieder führt Mark Tansey

die Betrachter an eine Grenze der Fiktion, die zunächst das Sehen

auf das Lesen oder Hören und das Denken "reduziert",

bis man an einem Anfang steht, aus dem heraus nur der (sein) Schöpfungsakt

führen wird - wer aber könnte am Ende all die einmal bedachten

Voraussetzungen wieder vergessen? Auch

im Bild Johannes des Täufers ist der Hinweis auf die "Schreibstunde"

zu lesen. Dieser Johannes sucht nicht nach der Macht der Schrift,

sondern legt sein Kleid der Schrift (Grammatologie, 2. Kap.)

ab, um den bloßen Körper der Worte zu befreien. Die paradox-prophetische

Predigt dieses seltsamen Heiligen an der Zeitenwende endet vorerst in

der Ablehnung der vielen Texte oder Worte über das spontane Vergessen

der Geschichte (im Sinne de Mans). Immer wieder führt Mark Tansey

die Betrachter an eine Grenze der Fiktion, die zunächst das Sehen

auf das Lesen oder Hören und das Denken "reduziert",

bis man an einem Anfang steht, aus dem heraus nur der (sein) Schöpfungsakt

führen wird - wer aber könnte am Ende all die einmal bedachten

Voraussetzungen wieder vergessen?

Literaturhinweise:

Jacques

Derrida: Grammatologie. 1967, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M. 1983,

3. Aufl. 1990

Ders.: Die Schrift und die Differenz. 1967, Suhrkamp Verlag, Frankfurt

a. M. 1976, 4. Aufl. 1989

Ders.: Randgänge der Philosophie. 1982, Passagen Verlag, Wien 1988

Ders.: Mémoires - für Paul de Man. 1986, Edition Passagen,

Wien 1988

Ders.: Wie nicht sprechen - Verneinungen. 1987, Edition Passagen, Wien

1989

Ders.: Chóra. 1987, Edition Passagen, Wien 1990

Ders.: Wie Meeresrauschen auf dem Grund einer Muschel... Paul de Mans

Krieg - Mémoires II. Edition Passagen, Wien 1988

Paul de Man: Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary

Criticism. New York 1971

Ders.: Allegorien des Lesens. Mit einer Einleitung von Werner Hamacher.

1979, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M. 1988

Jörg-Uwe Albig: Ein Denker malt Kritik. In: art Das Kunstmagazin,

Nr. 4/April 1988, S.36-54

Thomas Kellein: Mark Tansey. Mit einem Beitrag von Günter Metken.

Kunsthalle Basel 1990

John Miller: Mark Tansey. In: Artforum International, Summer 1990, S.166

Mark Tansey: Der ungläubige Thomas

|